Arbeitsblatt: Anna Göldi

Material-Details

Informationstexte über Anna Göldi

Deutsch

Textverständnis

klassenübergreifend

6 Seiten

Statistik

149428

2543

41

23.07.2015

Autor/in

Lisa Marino

Land: Schweiz

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

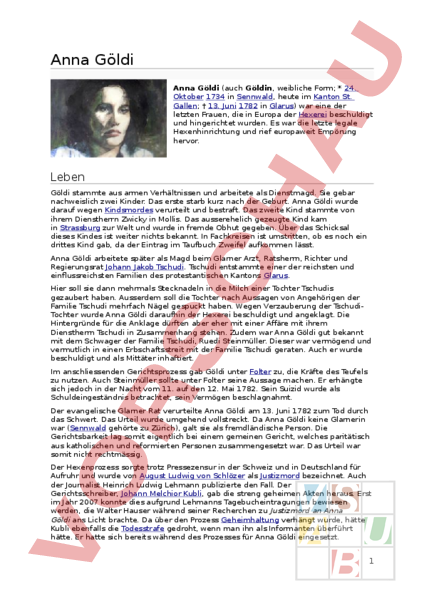

Anna Göldi Anna Göldi (auch Göldin, weibliche Form; 24. Oktober 1734 in Sennwald, heute im Kanton St. Gallen; † 13. Juni 1782 in Glarus) war eine der letzten Frauen, die in Europa der Hexerei beschuldigt und hingerichtet wurden. Es war die letzte legale Hexenhinrichtung und rief europaweit Empörung hervor. Leben Göldi stammte aus armen Verhältnissen und arbeitete als Dienstmagd. Sie gebar nachweislich zwei Kinder. Das erste starb kurz nach der Geburt. Anna Göldi wurde darauf wegen Kindsmordes verurteilt und bestraft. Das zweite Kind stammte von ihrem Dienstherrn Zwicky in Mollis. Das ausserehelich gezeugte Kind kam in Strassburg zur Welt und wurde in fremde Obhut gegeben. Über das Schicksal dieses Kindes ist weiter nichts bekannt. In Fachkreisen ist umstritten, ob es noch ein drittes Kind gab, da der Eintrag im Taufbuch Zweifel aufkommen lässt. Anna Göldi arbeitete später als Magd beim Glarner Arzt, Ratsherrn, Richter und Regierungsrat Johann Jakob Tschudi. Tschudi entstammte einer der reichsten und einflussreichsten Familien des protestantischen Kantons Glarus. Hier soll sie dann mehrmals Stecknadeln in die Milch einer Tochter Tschudis gezaubert haben. Ausserdem soll die Tochter nach Aussagen von Angehörigen der Familie Tschudi mehrfach Nägel gespuckt haben. Wegen Verzauberung der TschudiTochter wurde Anna Göldi daraufhin der Hexerei beschuldigt und angeklagt. Die Hintergründe für die Anklage dürften aber eher mit einer Affäre mit ihrem Dienstherrn Tschudi in Zusammenhang stehen. Zudem war Anna Göldi gut bekannt mit dem Schwager der Familie Tschudi, Ruedi Steinmüller. Dieser war vermögend und vermutlich in einen Erbschaftsstreit mit der Familie Tschudi geraten. Auch er wurde beschuldigt und als Mittäter inhaftiert. Im anschliessenden Gerichtsprozess gab Göldi unter Folter zu, die Kräfte des Teufels zu nutzen. Auch Steinmüller sollte unter Folter seine Aussage machen. Er erhängte sich jedoch in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai 1782. Sein Suizid wurde als Schuldeingeständnis betrachtet, sein Vermögen beschlagnahmt. Der evangelische Glarner Rat verurteilte Anna Göldi am 13. Juni 1782 zum Tod durch das Schwert. Das Urteil wurde umgehend vollstreckt. Da Anna Göldi keine Glarnerin war (Sennwald gehörte zu Zürich), galt sie als fremdländische Person. Die Gerichtsbarkeit lag somit eigentlich bei einem gemeinen Gericht, welches paritätisch aus katholischen und reformierten Personen zusammengesetzt war. Das Urteil war somit nicht rechtmässig. Der Hexenprozess sorgte trotz Pressezensur in der Schweiz und in Deutschland für Aufruhr und wurde von August Ludwig von Schlözer als Justizmord bezeichnet. Auch der Journalist Heinrich Ludwig Lehmann publizierte den Fall. Der Gerichtsschreiber, Johann Melchior Kubli, gab die streng geheimen Akten heraus. Erst im Jahr 2007 konnte dies aufgrund Lehmanns Tagebucheintragungen bewiesen werden, die Walter Hauser während seiner Recherchen zu Justizmord an Anna Göldi ans Licht brachte. Da über den Prozess Geheimhaltung verhängt wurde, hätte Kubli ebenfalls die Todesstrafe gedroht, wenn man ihn als Informanten überführt hätte. Er hatte sich bereits während des Prozesses für Anna Göldi eingesetzt. 1 Im Urteil wurden die Begriffe Hexe und Hexerei vermieden. Göldi wurde als Giftmörderin verurteilt. Ihr Fall war auch nicht der letzte derartige in Europa; 1811 wurde Barbara Zdunk unter ähnlichen Umständen unter dem Vorwand der Brandstifterei hingerichtet. Ob diese wegen Hexerei hingerichtet wurde, ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da Hexerei in Preussen zu der Zeit kein Straftatbestand war. Die letzten bekannten Hinrichtungen für Hexerei in Europa fanden 1793 in Posen (damals in Preussen) statt. Aufarbeitung Nach Auswertung zuvor unbekannter Quellen kam der Publizist Walter Hauser 2007 zu dem Schluss, dass Anna Göldi vermutlich ein Verhältnis mit ihrem Dienstherren hatte. Weil überführte Ehebrecher als unfähig galten, ein politisches Amt zu bekleiden, habe Tschudi beschlossen, Anna Göldi zu beseitigen, und den Hexenprozess initiiert. Insbesondere stellte Hauser fest, dass das Gericht, welches Anna Göldi zum Tod verurteilte, nicht zuständig war. Erstmals wurde in diesem Zusammenhang der Begriff Justizmord geprägt. 1982 veröffentlichte Eveline Hasler den Tatsachenroman «Anna Göldin, letzte Hexe». 1991 drehte Gertrud Pinkus die Filmbiografie «Anna Göldin – Letzte Hexe» mit Cornelia Kempers in der Titelrolle. Anlässlich des 225. Todestags von Anna Göldi wurde am 22. September 2007 das Anna-Göldi-Museum in Mollis eröffnet. Am 13. Juni 2014 wurde in Glarus ein Mahnmal zu Anna Göldi errichtet. Vom Gerichtsgebäude strahlt aus zwei runden Fenstern im Dachgeschoss ein Licht in die Dunkelheit. Unten erinnert eine Tafel an den Hexenprozess von Glarus samt Anweisung in bestem Glarnerdeutsch: «Dett obe schiint es Liecht.» Das Mahnmal wurde von dem Basler Künstlerpaar Hurter-Urech konzipiert. Rehabilitation Im März 2007 lehnten sowohl die Glarner Kantonsregierung als auch der reformierte Kirchenrat eine Rehabilitation Anna Göldis anlässlich ihres 225. Todestages ab, weil sie im Bewusstsein der Glarner Bevölkerung bereits rehabilitiert sei. Den Antrag auf Rehabilitation hatte der Jurist und Autor Walter Hauser eingereicht. Die Begründung dazu lieferte Hauser in seinem Sachbuch ‹Justizmord an Anna Göldi›. Am 7. November 2007 überwies der Glarner Landrat eine Motion an den Regierungsrat mit dem Auftrag, Anna Göldi zu rehabilitieren. Am 10. Juni 2008 beschloss der Regierungsrat, Anna Göldi 226 Jahre nach ihrer Hinrichtung vom Tatbestand der «Vergiftung» zu entlasten. Zugleich stellte die Regierung dem Parlament den Antrag, den Prozess vom Juni 1782 als Justizmord zu bezeichnen. Am 27. August 2008 genehmigte der Glarner Landrat einstimmig und ohne Diskussion den Beschluss der Regierung. Ausserdem erkannte er an, dass das damals gefällte Urteil in einem nicht rechtmässigen Verfahren zustande kam und Anna Göldi Opfer eines Justizmords war. 2 Dokument Steckbrief, Zürcher Zeitung vom 9. Februar 1782In der Zürcher Zeitung erschien am 9. Februar 1782 ein vom Kanton Glarus als Inserat aufgegebener Steckbrief, mit dem Anna Göldi gesucht wurde: «Löblicher Stand Glarus, evangelischer Religion, anerbietet sich hiermit demjenigen, welcher nachbeschriebene Anna Göldin entdecken, und der Justitz einbringen wird, Einhundert Kronenthaler Belohnung zu bezahlen; womit auch alle Hohe und Höhere Obrigkeiten und Dero nachgesezte Amtsleuth ersucht werden, zu Gefangennehmung dieser Person all mögliche Hülfe zu leisten; zumahlen solche in hier eine ungeheure That, vermittelst geheimer und fast unbegreiflicher Beibringung einer Menge Guffen [Nadeln] und anderen Gezeug gegen ein unschuldiges acht Jahr altes Kind verübet hat. Anna Göldin, aus der Gemeind Sennwald, der Landvogthey hohen Sax und Forstek zugehörig, Zürchergebiets, ohngefähr 40. Jahr alt, dicker und grosser Leibsstatur, vollkommnen und rothlechten Angesichts, schwarzer Haaren und Augbraunen, hat graue etwas ungesunde Augen, welche meistens rothlecht aussehen, ihr Anschauen ist niedergeschlagen, und redet ihre Sennwälder Aussprach, tragt eine modenfarbne Jüppen, eine blaue und eine gestrichelte Schos, darunter eine blaue Schlingen- oder Schnäbeli-Gestalt, ein Damastenen grauen Tschopen, weis castorin Strümpf, ein schwarze Kappen, darunter ein weisses Häubli, und tragt ein schwarzes Seidenbettli. Datum, den 25. Jenner St. v. 1782. Kanzley Glarus evangelischer Religion.» 3 WAS WÄRE, WENN ANNA GÖLDIN SCHREIBEN GELERNT HÄTTE Von Eveline Hasler Im Februar 1782 erschien in einer der ersten Nummern der «Zürcher Zeitung» ein «Avertissement», ein Steckbrief der Magd Anna Göldin, die unter dem Verdacht stand, das Kind ihrer Herrschaft verderbt, das heisst verhext zu haben: «Löblicher Stand Glarus, evangelischer Religion, anerbietet sich hiermit demjenigen, welcher nachgeschriebene Anna Göldin entdecken und der Justiz einbringen wird, einhundert Kronenthaler Belohnung» Wie alle Vögte waren auch die zürcherischen blutsaugerisch. In ihrer Herrschaft Sax-Forstegg, wo Anna Göldin 1734 in Sennwald geboren wurde, führten sie wenigstens als Gegengabe zum Zehnten der armen Bauern das Schulsystem ein. Achtzig Kinder aller Altersstufen drückten in demselben dumpfen Klassenzimmer die Bänke, alles ging im Schneckentempo vorwärts, in den ersten vier Jahren lernte Anna bloss aus einem Psalmenbuch Buchstaben abmalen und Wörter buchstabieren. Nach dem Tod ihres Vaters musste sie die Schule verlassen, schreiben hat sie nie gelernt. Trotzdem galt sie als klug und tüchtig, diente später «zur Zufriedenheit» in angesehenen Häusern. Bis eines Tages in Glarus das Töchterchen des Fünferrichters Tschudi anfing, wirre Reden zu führen und Stecknadeln zu spucken Der Hexerei verdächtigt, wurde Anna Göldin im Hochwinter aus dem Haus gejagt. Im Toggenburg ging sie unter falschem Namen bei einem Wirt in Stellung. Im Frühling wollte sie sich von ihrer Cousine in Werdenberg, einer Hebamme, den Koffer mit den leichteren Kleidern nachschicken lassen. Der alte Schulmeister Züblin von Degerschen war bereit, ihr für einen halben Veltliner den Brief zu schreiben. Als sie die Unterschrift verweigerte, um ihren richtigen Namen nicht preiszugeben, erinnerte sich der Schulmeister an das «Avertissement» in der «Zürcher Zeitung» und schöpfte Verdacht. Anna Göldin wurde verraten, nach Glarus gebracht, gefoltert und am 18. Juni 1782 mit dem Schwert hingerichtet. Die Glarner hatten bisher nie mit einer Hexe zu tun gehabt, und nun blieb ausgerechnet der letzte europäische Hexenprozess an ihnen kleben Es hätte auch alles anders kommen können: Anna Göldin hatte bei Zwickys in Mollis nachträglich schreiben gelernt und konnte den Brief an ihre Cousine eigenhändig verfassen. Im Frühling wurde der Toggenburger Wirt krank, Anna übernahm mit Erfolg die Küche des «Schäfli» in Degerschen. Ein vorbeireisender Glarner lobte die exzellente Schafkeule und schlug vor, Anna möge doch zurück nach Glarus kommen. Die Gufenkomödie? Über die sei doch inzwischen Gras gewachsen! Man suche im Ort für einen heruntergekommenen Gasthof dringend einen Wirt oder eine Wirtin. So übernahm Anna in Glarus das schäbig gewordene «Gemsli». Im Frühling machte ihr Gitzibraten Furore, auch der herbstliche Gemspfeffer fand zahlreiche 4 Liebhaber. Die Wirtin, bereits eine gestandene Frau, war immer noch ein erfreulicher Anblick. Die Glarner kehrten gerne bei ihr ein, sie sonnten sich in ihrer Freundlichkeit und genossen ihren Witz, und weil sie keinen von ihnen nahe heranliess, fühlte sich jeder von ihrer Aufmerksamkeit speziell gemeint. Auch Rat und Trost konnten sich Frau und Mann bei der klugen Frau holen. Einige der jungen Mädchen nahmen sich die tüchtige, adrette Wirtin zum Vorbild, und bald hiess es, im Glarnerland gebe es ganz besondere Mädchen, schöne, eigenwillige junge Hexchen! Es lohne sich sogar, aus Zürich an die Glarner Chilbi zu fahren! Auch bei den Glarnern war es in Mode gekommen, Frauen, die nicht zu allem Ja und Amen sagten, zu heiraten. Wer eine kleine Hexe eheliche, habe genug Zeitvertreib, hiess es, und brauche abends nicht dauernd in der Wirtschaft zu sitzen! «Ach ja, besser von den Hexenkünsten zu profitieren, als die Hexen umzubringen», sagte der Ratsherr Marti im «Gemsli» und schob den Teller mit den akkurat abgenagten Gitziknochen weg. Der junge Stadtschreiber Kubli, der ihm gegenübersass und seinen Wein trank, stimmte zu: «Wenig hat gefehlt, und wir wären in die Hexenfalle getappt! Das haben uns Dr. Tschudi und seine eifersüchtige Frau eingebrockt!» Darauf Marti: «Die Konsequenzen wären uns teuer zu stehen gekommen. Man hätte uns Parteiblindheit vorgeworfen, Justizmord, Frauenfeindlichkeit! Und vielleicht hätten noch in 225 Jahren Schulkinder Briefe geschrieben, die Glarner Regierung möge sich endlich aufraffen und diese Anna Göldin rehabilitieren. Kubli drehte das leere Glas in den Fingern, lächelte versonnen: «Zum Glück ist es uns Glarnern rechtzeitig gelungen, das Hexische in den Weibern zu schätzen. Wer weiss, unsere Kindeskinder werden sie dereinst noch in die Regierung wählen! Und jetzt noch einen Viertel Roten bitte, Frau Göldin!» Eveline Hasler ist Schriftstellerin; sie lebt in Ronco TI. Zu ihren Werken gehört das 1982 erschienene Buch «Anna Göldin. Letzte Hexe»(Benziger). Wird letzte Hexe Europas doch noch rehabilitiert? Am 13. Juni 1782 wurde Anna Göldi nach erzwungenen Geständnissen in Glarus hingerichtet. Auch heute, 225 Jahre später, bewegt das Schicksal der letzten Hexe Europas. Die von der Glarner Regierung kürzlich abgelehnte offizielle Rehabilitation Göldis stösst auf Widerstand. Jetzt bemühen sich auch Parlamentarier um die Wiederherstellung ihres Rufes. Das schon 1782 umstrittene Urteil der Glarner Justiz gegen Anna Göldi ist auch heute noch rechtskräftig. Dies empfinden viele als skandalös. So setzt sich nun auch eine Parlamentariergruppe um den freisinnigen Ständerat Fritz Schiesser für ihre Rehabilitation ein, obwohl die weltliche wie die kirchliche Obrigkeit des Kantons sich dagegen ausgesprochen haben. 5 Im Bewusstsein der Glarnerinnen und Glarner sei Göldi längst rehabilitiert, argumentierten die beiden Gremien. Die historische und literarische Aufarbeitung sei erfolgt. Literarische Aufarbeitung Auch Walter Hauser, Glarner Journalist und Buchautor setzt sich persönlich für die Rehabilitierung Anna Göldis ein. Zudem veröffentlicht er an Göldis 225. Todestag sein Buch Der Justizmord an Anna Göldi, für das er jahrlang recherchiert hate. Sollten die parlamentarischen Vorstösse keine Wirkung zeigen, will er, Hauser, in dieser Sache persönlich an die Landsgemeinde gelangen. Anna Göldis Schicksal wurde schon früher künstlerisch verarbeitet, unter anderem in Büchern der Glarner Autoren Konrad Freuler (1953) und Eveline Hasler (1982) sowie in einem Film von Gertrud Pinkus (1994). Zum 225. Jahrestag der Hinrichtung der letzten Hexe die Anna-Göldi-Stiftung gegründet. Gemäss den Statuten will diese nicht nur das Andenken an Anna Göldi bewahren, sondern sich auch heute für Randständige, Minderheiten und Opfer von Willkür einsetzen. Schweres Los Anna Göldi wurde 1734 in armen Verhältnissen geboren. Sie arbeitete schon früh als Dienstmagd. Angestellt im Pfarrhaus von Sennwald, wurde sie von einem jungen Burschen geschwängert, der sie aber verliess. Sie verbarg ihre Schwangerschaft und brachte das Kind ohne Beistand auf die Welt. Nach der Entdeckung der Kinderleiche stellte man sie öffentlich an die Schandsäule. Später trat sie in den Dienst von Dr. Zwicky in Mollis, wurde wieder schwanger, diesmal vom Dienstherrn. Auch diese Geburt wurde verheimlicht, über das Schicksal dieses Kindes ist nichts bekannt. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten Nach mehrfachen Stellenwechseln wurde sie 1780 vom Arzt und Richter Johann Jakob Tschudi angestellt. Das zweitälteste der fünf Kinder, Annemaria, genannt Annemigli, verstand sich nicht gut mit der Magd Anna. Nachdem Annemigli einen Klaps bekommen hatte, fand das Kind einige Tage später eine Gufe (Stecknadel) in seiner Milch. Dies wiederholte sich immer öfter. Verdächtigt wurde Anna Göldi, die darauf aus dem Haus gejagt wurde. Nach der Entlassung der Magd stellten sich beim Annemigli krankhafte Anzeichen, wie Zittern, Fieberschauer, Phantasien, Hustenanfälle. Eines Tages spie es mit blutigem Schleim einige Gufen aus. Schnell war man sich einig, dass dafür Anna Göldin verantwortlich sei, obwohl 6 deren Entlassung schon bald drei Wochen zurück lag. Man kam allgemein zur Überzeugung, dass Anna das Kind verderbt, also verzaubert habe. Dr. Tschudi drängte die Glarner Ratsherren, die Göldi zu verfolgen. Schliesslich wurde ein Steckbrief an alle eidgenössischen Regierungen geschickt. Anna Göldi wurde darauf verhaftet und am 21. Februar 1782 nach Glarus überführt. Verhöre und Folter Die Verhöre konnten aber erst beginnen, nach der Klärung der Zuständigkeit der drei glarnerischen Gerichtshöfe, des evangelischen, des katholischen oder des gemeinen Rates. Tschudi setzte durch, dass sich statt des gemeinen Rats der evangelische Rat mit der Sache befasste. Nach langen Verhören und brutaler Folter gestand Anna Göldi alle Verbrechen ein, sogar jenes, die Kräfte des Teufels zu nutzen. Exponiertes Glarus In der Urteilssprechung wurde jedoch der Vorwurf der Hexerei vermieden, und weil man wohl wusste, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen war, wurden die Gerichtsakten vernichtet. Da Glarus kein Zuchthaus besass, hätte Anna Göldi eine lebenslange Strafe in Zürich absitzen müssen. Das wollten die Glarner nicht, hätte sie doch in Zürich ihr Geständnis widerrufen können. So wurde sie als Vergifterin zum Tod durch das Schwert verurteilt und am 18. Juni 1782 enthauptet. Anna Göldis Leichnam wurde unter dem Galgen verscharrt. Im schweizerischen Umland und vor allem in Deutschland wurde bald von einem Justizverbrechen gesprochen und von Justizmord. 7