Arbeitsblatt: Der Besuch der alten Dame

Material-Details

Fragenkatalog, kurze Theorie zum Drama, Arbeitsaufträge

Deutsch

Leseförderung / Literatur

8. Schuljahr

4 Seiten

Statistik

149770

2323

47

07.08.2015

Autor/in

Kein Spitzname erfasst

Land: Schweiz

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

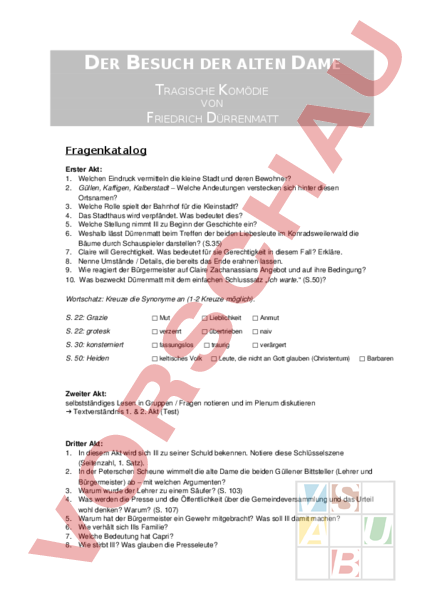

DER BESUCH DER ALTEN DAME TRAGISCHE KOMÖDIE VON FRIEDRICH DÜRRENMATT Fragenkatalog Erster Akt: 1. Welchen Eindruck vermitteln die kleine Stadt und deren Bewohner? 2. Güllen, Kaffigen, Kalberstadt – Welche Andeutungen verstecken sich hinter diesen Ortsnamen? 3. Welche Rolle spielt der Bahnhof für die Kleinstadt? 4. Das Stadthaus wird verpfändet. Was bedeutet dies? 5. Welche Stellung nimmt Ill zu Beginn der Geschichte ein? 6. Weshalb lässt Dürrenmatt beim Treffen der beiden Liebesleute im Konradsweilerwald die Bäume durch Schauspieler darstellen? (S.35) 7. Claire will Gerechtigkeit. Was bedeutet für sie Gerechtigkeit in diesem Fall? Erkläre. 8. Nenne Umstände Details, die bereits das Ende erahnen lassen. 9. Wie reagiert der Bürgermeister auf Claire Zachanassians Angebot und auf ihre Bedingung? 10. Was bezweckt Dürrenmatt mit dem einfachen Schlusssatz „Ich warte. (S.50)? Wortschatz: Kreuze die Synonyme an (12 Kreuze möglich). S. 22: Grazie Mut Lieblichkeit Anmut S. 22: grotesk verzerrt übertrieben naiv S. 30: konsterniert fassungslos traurig verärgert S. 50: Heiden keltisches Volk Leute, die nicht an Gott glauben (Christentum) Barbaren Zweiter Akt: selbstständiges Lesen in Gruppen Fragen notieren und im Plenum diskutieren Textverständnis 1. 2. Akt (Test) Dritter Akt: 1. In diesem Akt wird sich Ill zu seiner Schuld bekennen. Notiere diese Schlüsselszene (Seitenzahl, 1. Satz). 2. In der Peterschen Scheune wimmelt die alte Dame die beiden Güllener Bittsteller (Lehrer und Bürgermeister) ab – mit welchen Argumenten? 3. Warum wurde der Lehrer zu einem Säufer? (S. 103) 4. Was werden die Presse und die Öffentlichkeit über die Gemeindeversammlung und das Urteil wohl denken? Warum? (S. 107) 5. Warum hat der Bürgermeister ein Gewehr mitgebracht? Was soll Ill damit machen? 6. Wie verhält sich Ills Familie? 7. Welche Bedeutung hat Capri? 8. Wie stirbt Ill? Was glauben die Presseleute? MERKMALE DES DRAMAS griechisch: dráma „Handlung Merkmale des Dramas: • unmittelbare Darstellung einer äußeren und inneren Handlung durch Wort und Spiel auf der Bühne • wesentliche Elemente: Figurenrede in Form von Dialogen und Monologen, Regieanweisungen • gliedert sich in (meist 3 oder 5) Akte; ein Akt besteht aus mehreren Szenen 3 Einheiten: Nach Aristoteles besteht das Drama aus einer Haupthandlung (Einheit der Handlung), die sich an einem Ort abspielt (Einheit des Ortes) und die innerhalb von 24 Stunden zu einem Ende kommt (Einheit der Zeit). Fachbegriffe: • Figuren • Figurenkonstellation • Dialoge • Monolog • dramatischer Konflikt Handlungsträger des Dramas // zentrale Figur ist der tragische Held Beziehungsgeflecht aller Figuren zueinander Wechselrede von zwei oder mehreren Figuren Figur spricht zu sich selbst oder zum Publikum Aufeinandertreffen unterschiedlicher Ziele unterschiedlicher Figuren, steht im Mittelpunkt 3 Grundformen des Dramas: a. Schauspiel endet mit dem Sieg des tragischen Helden b. Tragödie endet mit der Niederlage des tragischen Helden c. Komödie viele Verwicklungen und Verwechslungen, am Ende eine Auflösung und ein heiteres Ende AUFBAU DES DRAMAS Drama in drei Akten Einführung der Hauptpersonen und deren 1. Exposition Verhältnisse Hinführung zum dramatischen Konflikt (am Ende der Exposition Aufgrund der verschiedenen Interessen und den 2. steigende Handlung Gegensätzen zwischen den Personen entstehen (Zuspitzung des Konflikts) Verwicklung und Spannung (Konflikt). Lösung der Verwicklung: 3. Lösung des Konflikt Katastrophe eigentliche Katastrophe, endgültige Lösung Spannung durch den Untergang des Helden (Tragödie) oder ein glückliches Ende (Komödie) FAZIT Erarbeitet in 4er Gruppen eines dieser Themen. Ziel ist es, sich mit einem Aspekt des Dramas detailliert auseinanderzusetzen und es passend zu visualisieren. Ein ansprechendes Plakat und dessen Kurzpräsentation dienen als Ergebnissicherung. A: Porträt von Claire Zachanassian Ziel: Die Hauptperson des Dramas wird charakterisiert. Erstellt ein Porträt über die Hautperson C.Z. Aussehen sozialer Status Charakter Eigenschaften Verhaltensweisen Umgang Werdegang (Zusammenfassung) Überlegt euch ein passendes Schema zur Visualisierung des Porträts. B: Aufbau des Dramas Ziel: Der Inhalt des Textes wird stichwortartig zusammengefasst und in Verbindung mit dem Aufbau des Dramas gebracht. Überlegt euch ein Schema, wie ihr die Handlung des Dramas stichwortartig visualisieren könnt. Benutzt hierzu auch die Fachbegriffe „Aufbau des Dramas vom Theorieblatt. (Angebot von C.Z. Fluchtversuch Schuldeingeständnis Tod) C: Figurenkonstellation Ziel: Eine Übersicht über die Figuren inkl. deren Beziehungen zueinander wird gewonnen. Überlegt euch ein anschauliches und übersichtliches Schema, wie ihr diese drei Personengruppen darstellen könnt. Ihr könnt eure Arbeit mit Motiven wie z.B. Pfeile, Symbole, emotions untermalen. D: Geld verändert a) b) c) Claire ihre Begleitung Alfred Ill seine Familie Ziel: Darstellung einer äusseren und einer inneren Veränderungen der Handlung, Bürger Amtsträger welcheinkl. durch das Geldangebot ausgelöst werden Äussere Veränderungen sind sichtbar. (z.B. Erscheinungsbild der Bürger, Anschaffungen, Bahnhof) (z.B. S.13 S.131) Innere Veränderungen sind Veränderungen, die das Innenleben einer Person betreffen. Hierzu gehört ihr Charakter, ihre Art zu denken und zu handeln. (z.B. Ills Veränderung) Wählt eine äussere und eine innere Handlung aus, die sich im Laufe der Geschichte deutlich verändert. Stellt diese Veränderung mit Hilfe von kurzen Textzitaten dar. Überlegt euch hierzu ein geeignetes Schema und unterteilt es grob in Anfang – Hauptteil E: der Prozess Ziel: Durch die Gegenüberstellung der beiden Prozesse wird eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart hergestellt. Die Rollen der verschiedenen Personen und deren Motive sowie die Ereignisse in diesem Konflikt werden verdeutlicht. Vergleicht den Prozess von 1910 mit dem der Gegenwart (1955). Überlegt euch hierzu ein passendes Schema, um euren Inhalt zu visualisieren. Folgende Begriffe sollten Verwendung finden: Richter Kläger Angeklagter Anklagepunkt Zeugen Meineid Gerechtigkeit Rache Lynchjustiz