Arbeitsblatt: Grossbritannien Erfinder

Material-Details

Erfinder

Diverses / Fächerübergreifend

Gemischte Themen

7. Schuljahr

18 Seiten

Statistik

157368

816

1

10.02.2016

Autor/in

Marina Berk

Land: Deutschland

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

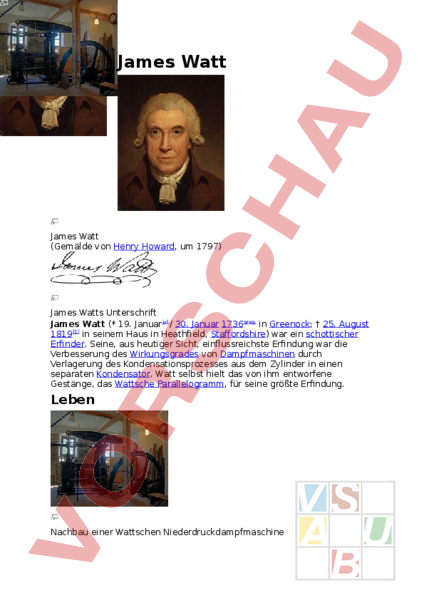

James Watt James Watt (Gemälde von Henry Howard, um 1797) James Watts Unterschrift James Watt (* 19. Januarjul./ 30. Januar 1736greg. in Greenock; † 25. August 1819[1] in seinem Haus in Heathfield, Staffordshire) war ein schottischer Erfinder. Seine, aus heutiger Sicht, einflussreichste Erfindung war die Verbesserung des Wirkungsgrades von Dampfmaschinen durch Verlagerung des Kondensationsprozesses aus dem Zylinder in einen separaten Kondensator. Watt selbst hielt das von ihm entworfene Gestänge, das Wattsche Parallelogramm, für seine größte Erfindung. Leben Nachbau einer Wattschen Niederdruckdampfmaschine Kindheit und Jugend James Watt wurde als Sohn armer, aber sehr gebildeter Eltern geboren. Sein Vater war Zimmermann und Konstrukteur von nautischen Geräten, Watts Großvater war national-schottisch eingestellter Mathematiklehrer gewesen. James war ein kränkliches Kind, das unter anderem unter chronischen Kopfschmerzen litt. Die Eltern unterrichteten ihn deshalb teilweise selbst. Schon als Junge experimentierte er gern und soll die Funktionsweise von jedem Gegenstand, den er in die Finger bekam, erforscht haben. Darüber hinaus war Watt ein eifriger Sammler von Pflanzen und Steinen, las alles, was es zu lesen gab, und erfand selber Geschichten. Für ein Medizinstudium, für welches Watt sich interessierte, waren seine Eltern jedoch zu arm. Deshalb begann Watt in London eine inoffizielle Mechanikerlehre, nachdem er im schottischen Glasgow keinen Lehrherrn finden konnte. Da diese ihm jedoch schon bald nichts Neues mehr zu bieten hatte, brach er sie vor Ablauf der vorgeschriebenen sieben Jahre ab. Eine eigene Werkstatt konnte er wegen der nicht abgeschlossenen Ausbildung nicht eröffnen, da die Glasgower Zünfte Einspruch erhoben. Watt erhielt 1757 eine Stelle als Instrumentenmacher an der Universität von Glasgow. Dort fertigte und reparierte er für die Universität Instrumente wie Kompasse und Quadranten. Sein Einraum-Labor, das er nach einem Jahr um einen zweiten – zur Straße gelegenen – Raum mit Schaufenstern erweiterte, entwickelte sich schon bald zum Treffpunkt von Dozenten und Studenten. Watt fand an der Universität viele Freunde, obwohl er „nur ein Handwerker war. Unter anderem war er mit dem Ökonom Adam Smith befreundet. Er wurde von seinen Zeitgenossen als außerordentlich bescheiden und liebenswürdig beschrieben. 1760 heiratete Watt seine Cousine und Jugendliebe, die 1736 geborene Margaret Miller. Margaret Watt starb 1773 bei der Geburt des sechsten Kindes. Von ihren gemeinsamen Kindern überlebte nur der 1769 geborene Sohn James. 1775 heiratete Watt Anne Macgregor. Fortentwicklung der Dampfmaschine 1764 erhielt Watt den Auftrag, eine Dampfmaschine nach der Bauart von Thomas Newcomen zu reparieren. Watt beschloss, die Maschine – basierend auf Vorarbeiten von Denis Papin – zu verbessern. Er lernte neben Französisch und Italienisch auch Deutsch, um deutsche Schriften zur Wärmetheorie zu lesen. Um das fortwährende, wechselweise Aufheizen und Abkühlen des Zylinders zu vermeiden, verlegte er die notwendige Kondensation des Wasserdampfes in einen separaten Behälter, den Kondensator. Zusätzlich ließ er den Zylinder von außen in der sogenannten Steam Jacket (deutsch etwa: Dampfjacke) mit Dampf umspülen, um die Wärmeverluste im Zylinder zu verringern. Diese Dampfumspülung isolierte er nach außen mit senkrecht angebrachten Holzbrettern. Erst wesentlich später konstruierte er den Zylinder auf Doppelwirkung um: Während bei den Vorgängermaschinen der Kolben durch den atmosphärischen Luftdruck nach unten sank, wurde der Vorgang nun durch Dampfkraft unterstützt. Für diese scheinbar kleine Änderung musste der Zylinderdeckel an der Kolbenstange abgedichtet werden und das kraftübertragende Gestänge vollkommen neu konstruiert werden. Watt erfand hierfür das Wattsche Parallelogramm, dessen Bedeutung er noch über der des separaten Kondensators sah. Watt gab seine Stelle an der Universität Glasgow auf, um sich stärker der Weiterentwicklung der Dampfmaschine zu widmen. Obwohl er nebenbei als Feldvermesser arbeitete, häufte er in den folgenden Jahren Schulden an. Auch war er häufig krank. Erst 1769 fand er in dem Eisenfabrikanten John Roebuck (1718–1794) einen Finanzier und erhielt am 5. Januar 1769 das englische Patent Nr. 913.[3] Watts Verbesserungen ermöglichten gegenüber der von John Smeaton optimierten Newcomen-Dampfmaschine eine Ersparnis an Steinkohle von über 60 Prozent. Es gelang zunächst nicht, einen dampfdichten Zylinder herzustellen. Über den Versuchen ging sein Förderer John Roebuck pleite. Der Industriebaron Matthew Boulton erklärte sich bereit, Roebucks Nachlass zu übernehmen, wenn er die Verlängerung des Patentes um 25 Jahre bis zum Jahr 1800 erreichen könne. Nach erfolgreicher Lobbyarbeit wurde die Firma Boulton Watt für die Dauer der Gültigkeit des Patents gegründet. Boulton sicherte sich für seinen Anteil 2/3 der Einnahmen zu. Die erste einsatzfähige Dampfmaschine nach dem Wattschen Prinzip wurde 1776 in der Fabrik von John Wilkinson installiert. Wilkinsons Firma war es gelungen, einen Zylinder aus Eisen in der erforderlichen Qualität zu fertigen: Er nutzte ein von ihm entwickeltes und patentiertes Verfahren zum Bohren von Kanonen in Eisen, bei dem der Bohrmeißel fixiert wird und sich das Werkstück um diesen dreht. In der Folge stellten Boulton Watt in Soho bei Birmingham wichtige Teile wie Kondensator und Luftpumpe her, zusammengebaut wurden die Dampfmaschinen erst beim Kunden. Wilkinson lieferte die Zylinder direkt an den Aufstellungsort und weitere benötigte Materialien wurden vor Ort dazugekauft und angepasst. Es ist eine Besonderheit, dass Boulton Watt die Dampfmaschinen anfangs nicht verkaufte, sondern über die Patentlaufzeit verleaste. Als Nutzungsentgelt verlangten sie ein Drittel der gegenüber der optimierten Newcomen-Dampfmaschine gesparten Brennstoffkosten. Zu dessen besseren Berechnung konstruierte Watt eigens einen manipulationssicheren Zähler für die Kolbenbewegungen. 1781 wandelte Watt den Kolbenhub mittels eines Schubkurbelgetriebes in eine Drehbewegung um. 1782 konstruierte er eine Dampfmaschine, bei der der Kolben von beiden Seiten durch Dampf bewegt wird. Damit hatte James Watt nun eine Dampfmaschine entwickelt, bei der die komplette Arbeit vom Dampf geleistet wurde, und nicht mehr ein Teil der Arbeit vom relativ niedrigen natürlichen Luftdruck. Auf diese Weise wurden wesentlich stärkere Maschinen möglich. Bei dieser Dampfmaschine drückt der Kolben den Balancier nach oben und zieht ihn nach unten. Damit diese in zwei Richtungen wirkenden Kräfte übertragen werden konnten, wurde statt einer Kette eine Kolbenstange benutzt. Zur linearen Führung der Kolbenstange am pendelnden Balancier erfand Watt 1784 das Wattsche Parallelogramm. 1788 stattete er seine Dampfmaschinen mit den bereits erfolgreich in Windmühlen benutzten Fliehkraftreglern zur Regelung der Drehgeschwindigkeit der Antriebsachse unter Belastungsschwankungen aus. Außerdem führte er die Pferdestärke (PS) als Maßeinheit für die Leistung ein. Die Dampfmaschinen von Watt erreichten schließlich einen Wirkungsgrad von 3 %, das dreifache der optimierten Newcomen-Dampfmaschinen. Der Bau einer Hochdruckdampfmaschine verzögerte sich wegen Watts Angst vor Explosionen und seinem bis zum Jahr 1800 verlängertem Patent über die Dampfkondensation außerhalb das Zylinders. Als Richard Trevithick (1771–1833) im Jahre 1804 eine auf Rädern und Schienen fahrende Hochdruckdampfmaschine konstruierte und mit fünffachem Atmosphärendruck betrieb, wünschte Watt ihm ob des Leichtsinns den Strick um den Hals. Watt und Boulton behinderten während der Zeit, in der die Watt verliehenen Patente Gültigkeit hatten, erfolgreich die Weiterentwicklung der Dampfmaschine durch konkurrierende Ingenieure. So verklagten sie Jonathan Hornblower, dessen Verbunddampfmaschine einen höheren Wirkungsgrad möglich machte, wegen Patentverletzung und konnten so deren Weiterentwicklung stoppen.[4] Lebensabend Watt stieg im Jahre 1800 aus seinem Unternehmen aus und übergab seine Anteile an seine Söhne James und Gregory. Er selbst zog sich in sein Haus Heathfield in Handsworth, Birmingham, zurück, wo er an diversen weiteren Erfindungen arbeitete, darunter Dingen, die eher dem Zeitvertreib als dem ernsthaften technischen Einsatz dienten. Er lebte äußerst gesellig und seine Gäste schwärmten, dass man sich mit ihm über alle Themen unterhalten könne. Der schottische Nationaldichter Walter Scott äußerte sich einmal erleichtert darüber, dass Watt Ingenieur geworden war. Dessen Talent zum Geschichtenerzählen hätte ihm sonst ernsthaft Konkurrenz gemacht. Würdigung Die SI-Einheit Watt und eine Medaille Die SI-Einheit der Leistung wurde mit Watt benannt und ersetzte das bisher verwendete, von ihm eingeführte PS. Die britische Institution of Mechanical Engineers nannte ihre höchste Auszeichnung die „James-Watt-Medaille. Diese gilt heute als die weltweit renommierteste Auszeichnung auf dem Gebiet des Maschinenbaus. Erfindungen im Überblick Separater Kondensator bei gleichzeitigem Dampfmantel für den Zylinder. Adaptation der Fliehkraftregler zur Regulierung der Dampfzufuhr der Dampfmaschine. Wattsches Parallelogramm (Grundlage für den doppelt wirkenden Zylinder). pv-Diagramm (Indikator-Diagramm) zur Untersuchung thermodynamischer Vorgänge. Entdeckung und Nutzung der Dampfexpansion. Von William Murdoch entwickelt und von Watt patentiert: Planetengetriebe der Verbindung Balancier-Schwungradwelle zur Umgehung des Patentes auf die Kurbelwelle von James Pickard, da Watt eine von Pickard vorgeschlagene Kreuzlizensierung ablehnte. Wattsche Presse. George Stephenson George Stephenson (* 9. Juni 1781 in Wylam bei Newcastle upon Tyne, Northumberland; † 12. August 1848 in Tapton House bei Chesterfield) war ein englischer Ingenieur und Hauptbegründer des Eisenbahnwesens. Er war Autodidakt und erwarb sich umfangreiche technische Kenntnisse. George Stephenson Lokomotive „The Rocket von George und Robert Stephenson von 1829 im Londoner Science Museum. Leben [Bearbeiten] Stephenson wurde als Sohn armer Eltern geboren. Seine erste Tätigkeit bestand in der Bedienung einer Dampfmaschine in einer Kohlengrube. Hier zeichnete er sich durch die zweckmäßige Einrichtung eines Pumpenwerks aus. Er wurde Aufseher und leitete später die Kohlenwerke von Lord Ravensworth bei Darlington. 1814 baute er für die dort angelegte Eisenbahn eine Dampflokomotive, die über lange Zeit als die erste brauchbare Lokomotive angesehen wurde. Hierbei wurde verkannt, dass die erste Dampflokomotive, gebaut von Richard Trevithick 1804, nicht an der Lokomotivtechnologie, sondern an den gusseisernen Schienen der ursprünglichen Pferdebahn scheiterte, für die die Lok einfach zu schwer war. 1813 baute William Hedley bereits seine „Puffing Billy für die WylamZeche, die sich so gut bewährte, dass mehrere Lokomotiven dieses Typs gebaut wurden. George Stephenson war also nicht der Erfinder der Dampflokomotive, wohl aber der erfolgreichste Eisenbahnpionier des beginnenden 19. Jahrhunderts. Parallel mit Humphry Davy (Davysche Sicherheitslampe) erfand Stephenson eine Sicherheitslampe für Grubenarbeiter. Unter der Leitung Stephensons wurde am 27. September 1825 zwischen Stockton und Darlington die erste öffentliche Eisenbahn der Welt eingeweiht. Seine „Locomotion wurde vor 38 Wagen gespannt, die teilweise mit Kohlen und Weizen beladen waren. Die meisten Wagen waren jedoch mit Sitzplätzen für ca. 600 Festteilnehmer versehen. Tags darauf begann der regelmäßige Betrieb mit dem Personenwagen „Experiment, der jedoch noch über Jahre hinweg durch ein Pferd gezogen wurde. Auf dieser Strecke fuhren drei von Stephenson konstruierte Lokomotiven. Der Bau der LiverpoolManchesterEisenbahn 1829 begründete seinen Ruf für immer. Beim berühmten Rennen von Rainhill für die beste und schnellste Lokomotive dieser Bahn, welche ihr dreifaches Gewicht mit 10 englische Meilen Geschwindigkeit in der Stunde ziehen sollte, ohne Rauch zu erzeugen, errang The Rocket von George Stephenson und seinem Sohn Robert den Preis, indem sie ihr fünffaches Gewicht zog und 14 bis 20 englische Meilen in der Stunde zurücklegte, also die gestellten Bedingungen weit übertraf. Dieser Erfolg war hauptsächlich der Einführung des eine bessere Verbrennung erzeugenden Blasrohrs sowie des nach einer Idee Booths, des Generalsekretärs der Gesellschaft, zu einer größeren Dampfentwicklung fähigen Röhrenkessels zuzuschreiben. Von da an leitete Stephenson den Bau der bedeutendsten Eisenbahnen in England oder baute Maschinen für dieselben und wurde zu gleichem Zweck nach Belgien, Holland, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien berufen. Die erste deutsche Lokomotive Adler kam aus der in Darlington errichteten Maschinenbauanstalt. Von 1847 bis 1848 war George Stephenson Präsident der Institution of Mechanical Engineers. Er war zuletzt auch Eigentümer mehrerer Kohlegruben und der großen Eisenwerke von Claycross und starb am 12. August 1848 in Tapton House bei Chesterfield. Seine Statue wurde in Newcastle auf der Stephensonbrücke aufgestellt. Sein einziger Sohn Robert Stephenson war ebenfalls Ingenieur. Zu seinen weiteren Nachfahren gehört Robert BadenPowell. Henry Bessemer Sir Henry Bessemer Sir Henry Bessemer (* 19. Januar 1813 in Charlton, Hertfordshire; † 14. März 1898 in London) war ein britischer Ingenieur und Erfinder. Er entwickelte das erste Verfahren, Stahl günstig in Massenproduktion herzustellen. Dazu erfand er die Bessemerbirne. Das darin ablaufende Windfrischverfahren zur Entkohlung des Roheisens durch Einblasen von Luft oder Dampf wurde unter der Nr. 2321 patentiert. Leben und Wirken Henry Bessemer wurde als Sohn eines Schriftgießers geboren. Als er nach Beendigung seiner Schulzeit in der Schriftgießerei seines Vaters arbeitete, brachte er sich größtenteils Techniken des Metallgusses und der Metallverarbeitung selbst bei. Bessemer erlangte insgesamt 117 Patente. Im Jahre 1879 wurde er in den Ritterstand erhoben und er erhielt die Mitgliedschaft in der Royal Society. Weitere Erfindungen Weitere Erfindungen waren würfelartige Prägestempel, eine Goldfarbe, eine Zuckermaschine und ein Schiff, das seine Passagiere vor der Seekrankheit bewahren sollte. Bereits lange vor der Patentierung von Floatglas hatte Bessemer die Idee, flüssiges Zinn als Träger für Flachglas zu verwenden. Des weiteren entwickelte Bessemer einen nach ihm benannten Prozess zur Gewinnung von reinem Stahl/Gusseisen oder Kupfer aus verunreinigten Roherzen. Entsprechende Versuchsanlagen entstanden in den Hüttenbetrieben von Mansfeld. Das Schiff hatte einen halbkardanisch gelagerten Salon, dessen von Hand bediente Hydraulik das Rollen im Seegang ausgleichen sollte. Der Prototyp war für die Passage des Ärmelkanals ausgelegt und wurde 1875 in Betrieb genommen. Um Nickbewegungen zu minimieren, war das Schiff als Double ender (identische Bug- und Heckform) gebaut, und darüber hinaus wurden die Decks zur Bequemlichkeit der Passagiere sehr tief gelegt. Das Schiff machte etliche Überfahrten, doch der Schwingsalon bewährte sich in der Praxis nicht, wurde entfernt, das Schiff danach zum Frachter umgebaut. Es fiel wenig später einem Sturm zum Opfer. Bessemer schrieb kurz vor seinem Lebensende seine Autobiographie, welche 1905 postum veröffentlicht wurde. Im Alter von 85 Jahren starb Sir Henry Bessemer am 14. März 1898 in London. Richard Arkwright Sir Richard Arkwright Sir Richard Arkwright (* 23. Dezember 1732 in Preston, Lancashire; † 3. August 1792 in Cromford) war ein begüterter Textilindustrieller und Erfinder zahlreicher Patente im Bereich des Spinnens. Er gilt als Begründer der Textilgroßindustrie. Leben Richard Arkwright Richard Arkwright war das jüngste von 13 Kindern eines Schneiders. Er arbeitete zunächst als Barbier und Perückenmacher in Bolton. Im März 1767[1] lernte er den Uhrmacher John Kay kennen (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Erfinder des Schnellschusswebstuhls) und entwickelte[2] mit diesem zusammen eine Spinnmaschine mit automatischer Garnzuführung, die Waterframe, die er 1769 als Patent anmeldete. Angesichts der immensen Nachfrage nach Garn in der Baumwollindustrie (mit Zentrum in Manchester und Lancashire), die von der traditionellen Heimarbeit nicht länger befriedigt werden konnte, entschloss er sich (nach dem Vorbild der Brüder Lombe) zum Bau einer Fabrik. Ihm fehlte nur noch das Kapital. In Nottingham ging er daher eine Partnerschaft mit dem Strumpfmacher Jedediah Strutt (besaß eine Wirkerei) ein, der von den Fähigkeiten von Arkwrights Spinnmaschine beeindruckt war. 1771, zwei Jahre nach der Erfindung der Waterframe-Spinnmaschine, konnte Richard Arkwright mit Hilfe seiner Kapitalgeber (Jedediah Strutt, Samuel Need und diverse Bankiers) eine große Spinnerei in Cromford bei Derby errichten. Der Antrieb erfolgt über Wasserräder. Zusätzlich ließ er auch Häuser für die Weber, eine Schule und eine Kirche erbauen und begründete so eine industrielle Gemeinschaft auf Kosten des traditionellen Sozialgefüges (d. h. die kleinen Handwerker und Heimarbeiter wurden preislich unterboten, mussten ihre Selbständigkeit aufgeben und Lohnarbeiter in den Fabriken werden). Die Nachfrage nach Garn war so groß, dass er 1776 eine zweite Spinnerei in Cromford errichten konnte. Die zweite Fabrik war vierzig Meter lang und sieben Stockwerke hoch. Schnell kamen weitere Fabriken in Manchester, Lancashire, Staffordshire und Schottland hinzu, wobei die Fabrik in Chorley (Lancashire) 1779 durch Maschinenstürmer zerstört wurde. Unter Verletzung seiner Patentrechte entstanden dann Anfang der 1780er Jahre rivalisierende Spinnereien: 1781 verklagte er deswegen neun Unternehmen. Alle Fabriken hatten mehr oder minder schlechte Arbeitsbedingungen: überwiegend Kinderarbeit ab 5 bis 6 Jahren, 12 bis 16 Stunden Arbeitszeit täglich, ungesunde Luft aufgrund der Baumwollflusen, lebensgefährliche Maschinen.[3] 1786 wurde Arkwright zum Ritter geschlagen und durfte sich fortan „Sir nennen. Er erbaute sich ein Herrenhaus, das allerdings erst nach seinem Tod fertiggestellt wurde und vererbte seinen Nachkommen, u. a. seinem Sohn Richard Arkwright Junior (1755–1843) die damals immense Summe von 500.000 Pfund. Richard Arkwright Junior setzte die Unternehmenstätigkeit seines Vaters ebenso erfolgreich fort. 1790 betrieb Arkwright seine Spinnmaschinen in Nottingham mit Dampfkraft. Patente und Erfindungen 1769 erhielt er in England ein Patent auf die Waterframe-Spinnmaschine. Zwei Partner hatten die Gebühren für das Patent finanziert und planten den fabrikmäßigen Einsatz der Waterframe. Die Waterframe wurde jedoch ungeachtet des Patents 1783 von Johann Gottfried Brügelmann für die Textilfabrik Cromford in Ratingen kopiert, was die Industrielle Revolution auf dem europäischen Kontinent begründete. 1775 erhielt er ebenfalls in England ein Patent auf eine Karde. Neu an dieser Karde war, dass sie erstmals mit Stäben und Häkchen daran funktionierte statt mit Häkchenwalzen. Zudem wurde das Vlies kontinuierlich und automatisch von der Walze abgenommen. 1775 erfand Arkwright die Laternenbank. Eine weitere Erfindung von ihm ist die „Strecke, eine Maschine, die mehrere Kardenbänder zusammenfasst und verzieht. Arkwright hat seine Maschinen nicht allein erfunden. Die Waterframe erfand er gemeinsam mit John Kay. Bei anderen Erfindungen arbeitete auch sein Angestellter Coniah Wood mit oder war gar der eigentliche Urheber. Die Probleme mit der Urheberschaft zwischen Thomas Highs, James Hargreaves, John Kay und ihm führten dann in der rechtlichen Auseinandersetzung von 1785 dazu, dass seine Patente endgültig ausliefen. Robert Stephenson Robert Stephenson Denkmal für Robert Stephenson vor dem Bahnhof Euston in London Robert Stephenson (* 16. Oktober 1803 in WillingtonGray; † 12. Oktober 1859 in London) war ein britischer Ingenieur. Er war der einzige Sohn des Lokomotivkonstrukteurs und Eisenbahningenieurs George Stephenson. Viele Errungenschaften, die oft fälschlicherweise George Stephenson allein zugeschrieben werden, sind in gemeinsamer Arbeit entstanden. Lebenslauf Robert Stephenson, dessen Mutter und Schwester früh verstorben waren, wuchs allein zusammen mit seinem Vater auf, der ihm die Erziehung und Ausbildung zukommen ließ, an der es ihm selbst gemangelt hatte. George Stephenson war darauf bedacht, seinem Sohn einen möglichst guten Start ins Leben zu ermöglichen; dieser zeigte großes Interesse an der Arbeit des Vaters. Nach dem Besuch der privaten Bruce Academy in Newcastle upon Tyne, der Lehrzeit bei Nicolas Wood (Direktor der KillingsworthZeche) und einem Semester an der Universität Edinburgh, arbeitete Robert Stephenson zusammen mit seinen Vater an Eisenbahnprojekten. Das erste dieser Projekte war ab 1821 die Stockton and Darlington Railway. Vater und Sohn gründeten 1823 zusammen mit Edward Pease ein Unternehmen, um Dampflokomotiven zu bauen: Robert Stephenson and Company existierte fast 120 Jahre, das ursprüngliche Fabrikgebäude an der Forth Street in Newcastle existiert noch heute. Mit seiner Lokomotive The Rocket gewann Robert Stephenson das legendäre Rennen von Rainhill. Nach diesem Erfolg lieferte das Unternehmen weitere Lokomotiven für die Liverpool and Manchester Railway und andere Bahnlinien. 1833 wurde Robert Stephenson zum Chefingenieur der London and Birmingham Railway ernannt, die nach ihrer Fertigstellung 1838 die erste Eisenbahnlinie Londons war. Die Bahnstrecke (aus der später die West Coast Main Line wurde) stellte Stephenson vor einige ingenieurtechnische Herausforderungen, insbesondere der KilsbyTunnel. Die frühen Lokmodelle konnten die Steigung zwischen dem Bahnhof Euston und Chalk Farm nicht aus eigener Kraft bewältigen und mussten deshalb an Ketten hochgezogen werden. Das Gebäude für die stationäre Dampfmaschine steht noch heute; es befindet sich beim Roundhouse und dient als Kulturzentrum. Robert Stephenson behielt zwar sein Interesse am Lokomotivbau, begann sich jedoch bald auf den Brückenbau zu spezialisieren. Zu seinen berühmtesten Bauten gehören die Conwy Bridge bei Conwy, die High Level Bridge in Newcastle, die Britannia Bridge über den Menaikanal und die Victoria Bridge über den Sankt LorenzStrom bei Montreal. Einer der wenigen Rückschläge war der Einsturz der Brücke über den Dee bei Chester am 24. Mai 1847. Stephenson war schon vor dem Unfall, der fünf Todesopfer forderte, scharf kritisiert worden, insbesondere wegen des Einsatzes von mangelhaftem Baumaterial. Robert Stephenson war ein international gefragter Experte für Eisenbahnfragen. Beispielsweise beriet er den mit ihm befreundeten französischen Ingenieur Paulin Talabot in den Jahren 1837 bis 1840 beim Bau der Chemins de fer du Gard von Beaucaire nach Alès, bereiste Spanien um beim Bau der Eisenbahn von der Biskaya nach Madrid zu beraten und besuchte die Eisenbahn Orléans Tours.[1] Er wurde 1846 auf Wunsch von Prosper Enfantin zusammen mit Talabot und Alois Negrelli Mitglied in der Société dÉtudes du Canal de Suez. Im Herbst 1850 bereiste er im Auftrag des Schweizer Bundesrates die Schweiz, um für das geplante Eisenbahnnetz eine Linienexpertise und ein finanzielles Gutachten zu erstellen sowie allgemeine Ratschläge zu erteilen.[2] Er baute von 1851 bis 1853 die Eisenbahn von Alexandria nach Kairo, die 1858 bis nach Sues verlängert wurde.[3] Von 1847 bis zu seinem Tod war Stephenson, der mit Isambard Kingdom Brunel befreundet war, Parlamentsabgeordneter des Wahlbezirks Whitby; er gehörte der Conservative Party an. Er lehnte den ihm angebotenen Adelstitel für seine Verdienste ab. Nach seinem Tod wurde er in der Westminster Abbey in London beigesetzt und erhielt 1879 am Bahnhof Torino Porta Nuova in Turin zusammen mit seinem Vater ein Denkmal. Seit 1986 würdigt das Stephenson Railway Museum in North Shields die Leistungen von George und Robert Stephenson.