Arbeitsblatt: Steinzeit

Material-Details

Diverse Themen aus der Steinzeit

Geschichte

Anderes Thema

Vorschule / Grundstufe

55 Seiten

Statistik

194838

785

11

18.08.2020

Autor/in

Annika frei

Land: Schweiz

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

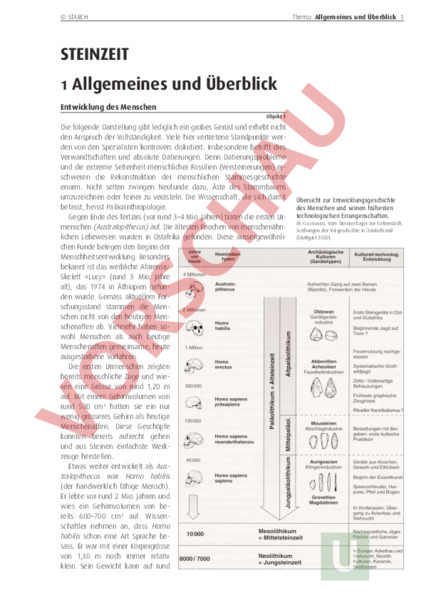

STARCH Thema: Allgemeines und Überblick 1 STEINZEIT 1 Allgemeines und Überblick Entwicklung des Menschen Objekt 1 Die folgende Darstellung gibt lediglich ein grobes Gerüst und erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Viele hier vertretene Standpunkte werden von den Spezialisten kontrovers diskutiert. Insbesondere betrifft dies Verwandtschaften und absolute Datierungen. Denn Datierungsprobleme und die extreme Seltenheit menschlicher Fossilien (Versteinerungen) erschweren die Rekonstruktion der menschlichen Stammesgeschichte enorm. Nicht selten zwingen Neufunde dazu, Äste des Stammbaums umzuzeichnen oder feiner zu verästeln. Die Wissenschaft, die sich damit befasst, heisst Paläoanthropologie. Gegen Ende des Tertiärs (vor rund 3–4 Mio. Jahren) traten die ersten Urmenschen (Australopithecus) auf. Die ältesten Knochen von menschenähnlichen Lebewesen wurden in Ostafrika gefunden. Diese aussergewöhnlichen Funde belegen den Beginn der Menschheitsentwicklung. Besonders bekannt ist das weibliche AfarensisSkelett «Lucy» (rund 3 Mio. Jahre alt), das 1974 in Äthiopien gefunden wurde. Gemäss aktuellem Forschungsstand stammen die Menschen nicht von den heutigen Menschenaffen ab. Vielmehr haben sowohl Menschen als auch heutige Menschenaffen gemeinsame, heute ausgestorbene Vorfahren. Die ersten Urmenschen zeigten bereits menschliche Züge und wiesen eine Grösse von rund 1,20 auf. Mit einem Gehirnvolumen von rund 500 cm3 hatten sie ein nur wenig grösseres Gehirn als heutige Menschenaffen. Diese Geschöpfe konnten bereits aufrecht gehen und aus Steinen einfachste Werkzeuge herstellen. Etwas weiter entwickelt als Australopithecus war Homo habilis (der handwerklich fähige Mensch). Er lebte vor rund 2 Mio. Jahren und wies ein Gehirnvolumen von bereits 600–700 cm3 auf. Wissenschaftler nehmen an, dass Homo habilis schon eine Art Sprache besass. Er war mit einer Körpergrösse von 1,30 noch immer relativ klein. Sein Gewicht kann auf rund Übersicht zur Entwicklungsgeschichte des Menschen und seinen frühesten technologischen Errungenschaften. M. KUCKENBURG, Vom Steinzeitlager zur Keltenstadt. Siedlungen der Vorgeschichte in Deutschland (Stuttgart 2000). 2 Thema: Allgemeines und Überblick Oben: Unterkiefer von Mauer bei Heidelberg (D) um 500000 Jahre vor heute. Unten: Grössen- und Formenvergleich mit dem Unterkiefer eines heutigen Menschen. E. KEEFER, Steinzeit. Sammlungen des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart, Bd. 1 (Stuttgart 1993), S. 19. STARCH 45 kg geschätzt werden. Im Gegensatz zu den früheren menschenähnlichen Individuen stellte er nicht nur einseitig, sondern zweiseitig abgeschlagene Steinwerkzeuge her. Mit dem Aufkommen solcher Werkzeuge aus Stein beginnt die ältere Altsteinzeit (Altpaläolithikum, 1,8 Mio.– 300000 v. Chr.). Aus Homo habilis entwickelte sich in Afrika vor rund 1,5 Mio. Jahren Homo erectus (der aufrecht gehende Mensch) mit einem Gehirnvolumen von rund 800 cm3. Im letzten Abschnitt des Eiszeitalters (Spätpleistozän), rund 800000–500000 Jahre vor heute, taucht diese älteste Frühmenschenform auch in Europa und Asien auf. Dabei kann regional zwischen verschiedenen Rassen unterschieden werden: Javamensch (Pithecanthropus), Pekingmensch (Sinanthropus) und Heidelbergmensch (Homo erectus heidelbergensis). Im Gegensatz zu den vorherigen menschenähnlichen Individuen kannten die ersten Frühmenschen den Gebrauch des Feuers. Zudem dürften sie eine wesentlich komplexere Sprache als Homo habilis beherrscht haben. Homo erectus gilt auch als Erfinder der Wohnstatt: Jedenfalls stellt ein runder, rund 1,5 Mio. Jahre alter Steinwall von 3 Durchmesser in der Olduvai-Schlucht in Tansania den bisher ältesten Rest einer hüttenartigen Behausung dar. Vermutlich aus der Linie der eurasischen Homini erecti oder aus der Linie eines Zeitgenossen, dem Homo antecessor, dessen selbständige Stellung als Art jedoch umstritten ist, und der 800000 vor heute sowohl in Afrika als auch in Südwesteuropa lebte, ging in Europa vor 300000–200000 Jahren über schlecht bekannte Zwischenformen der Neanderthaler hervor (Homo sapiens neanderthalensis). Der namengebende Skelettfund wurde 1856 im Neanderthal (D) entdeckt. Die Forschung nimmt an, dass die Neanderthaler in den letzten beiden Eiszeiten und der dazwischen liegenden Warmzeit (rund 130000–30000 vor heute) in gesamt Europa und bis nach Usbekistan verbreitet waren. Die Neanderthaler waren robuste Jäger und Sammler. Sie besassen bereits vielfältige Werkzeuge und Waffen. Ihr Hirnvolumen war mit 1440 cm3 grösser als dasjenige des heutigen Menschen. Ein hervorstehender Kiefer und eine fliehende Stirn prägten das Gesicht. Die grosse, breite Nase wird als Anpassung an die Kälte der Eiszeit verstanden, denn sie vermochte kühle Atemluft vor dem Eintritt in die Lungen aufzuwärmen. Männliche Neanderthaler erreichten Grössen bis 1,70 m. Wahrscheinlich etwas später als der Neanderthaler in Europa entstand in Afrika vor etwa 150000–130000 Jahren der moderne Mensch (Homo sapiens sapiens). Er führt in direkter Linie zu den heute lebenden Menschen. Seine Urahnen werden unter den afrikanischen Homini erecti oder unter Nachfahren des oben bereits erwähnten Homo antecessor vermutet. Um 100000 vor heute begann der moderne Mensch, sich aus seiner afrikanischen Wiege über die ganze Erde auszubreiten. Die älteste in Europa nachweisbare Rasse des modernen Menschen heisst nach dem ersten, 1868 entdeckten Fundplatz in der Dordogne (F) Cro-Magnon. Der Cro-Magnon-Mensch verfügte über ein Gehirnvolumen von 1400 cm3. Die frühesten Funde dieser Menschenrasse lassen sich STARCH Thema: Allgemeines und Überblick 3 zwischen 35000 und 30000 Jahren vor heute fast gleichzeitig in Südwestfrankreich und im Donauraum nachweisen. Egal, ob der moderne Mensch Europa nun aus Afrika über die Strasse von Gibraltar oder über den Nahen Osten, den Schwarzmeerraum und das Donautal betrat, er breitete sich blitzartig aus und liess sich durch nichts mehr vertreiben. Im Gegensatz zum Neanderthaler weist der moderne Mensch eine eher senkrechte Stirn, kaum ausgeprägte Augenbrauenbögen und ein feingliedriges Skelett auf. Der Cro-Magnon-Mensch benutzte für die Jagd Speerschleudern und später, ganz gegen Ende der letzten Eiszeit, vielleicht schon Pfeil und Bogen. Werkzeuge aus Feuerstein, Knochen und Geweih wurden nun nachweislich mit Holzschäften versehen. Erst vor rund 28000 Jahren verschwand der Neanderthaler für immer von der Bildfläche und überliess das Feld dem modernen Menschen. Daraus folgt, dass sich der moderne Mensch und der Neanderthaler in Europa mit höchster Wahrscheinlichkeit begegneten. Ob der Neanderthaler einen ausgestorbenen Seitenast der Menschheitsentwicklung darstellt, oder ob sich die beiden Menschenformen unter Dominanz des Erbgutes von Homo sapiens sapiens vermischten, wird bis heute eifrig diskutiert. In jüngster Zeit mehren sich die Argumente für die erste Variante. Welche aktive oder passive Rolle in Form von Mord oder Konkurrenzdruck der moderne Mensch beim Aussterben des Neanderthalers gespielt haben könnte, ist noch weitgehend unerforscht. Es wird geschätzt, dass zum Zeitpunkt, als sich Homo sapiens sapiens gegen den Neanderthaler durchsetzte, maximal 10 Mio. Menschen die Erde bevölkerten. Was für ein evolutiver Senkrechtstarter da die Bühne betreten hatte, zeigt ein Vergleich mit heute: Die Weltbevölkerung beträgt über 6 Milliarden; Tendenz rapide steigend. Daran, ob man diesen Senkrechtstarter auch als evolutives Erfolgsmodell bezeichnen darf, erwachsen in Anbetracht der Belastungen, denen er die Erde und sich selbst mittlerweile aussetzt, sogar beim grössten Bewunderer von Handwerk, Wissenschaft, Musik, Malerei und Poesie gelegentlich leise Zweifel. Klima- und Landschaftsgeschichte Objekt 2 Während des Eiszeitalters (Pleistozän, 1.8 Mio–10000 v. Chr.) waren grosse Teile der heutigen Schweiz und Österreichs ebenso wie Nordeuropa (England, Irland, Skandinavien, Norddeutschland bis zu den Mittelgebirgen und Polen) von Gletschereis bedeckt. In den Alpentälern wies der Eismantel zeitweilig Dicken von 500–1200 auf. Das Eiszeitalter war aber nicht ausschliesslich frostig. Enorm kalte Phasen wurden durch Warmzeiten unterbrochen, in denen die Temperaturen sogar häufig über dem heutigen Mittel lagen. In den eisfreien Gebieten konnten die Menschen, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, als Jäger und Sammler überleben. Pollenuntersuchungen in Sedimenten erlauben die Rekonstruktion der Vegetationsund Klimaentwicklung: An die Gletschergebiete schlossen Tundragebiete mit dauerhaft gefrorenem Boden an (ähnliche Verhältnisse wie heute in Sibirien). Kräuter und teils Sträucher bildeten eine offene Vegetation. Diese Gebiete wurden von Mammuten, Moschusochsen, Wollnashörnern und Rentieren besiedelt. Die Tundragebiete gingen in Steppen über, wo Birken, Wacholder und Zwergkiefer wuchsen und Antilopen, Wildpferde, 4 Thema: Allgemeines und Überblick STARCH Bisons, Elche und Höhlenbären lebten. An die Steppengebiete schlossen Nadel- und Laubwälder an. Während der Warmzeiten glich sich die Landschaft mehr den heutigen Verhältnissen an. Es entstanden Nadel- sowie Eichenmisch- beziehungsweise Laubwälder. Insgesamt präsentierte sich die damalige Umwelt jedoch von der heutigen grundlegend verschieden. In Europa lassen sich mindestens fünf grosse Kaltzeiten unterscheiden (Glaziale), die von Warmzeiten unterbrochen wurden (Interglaziale). Die vier bedeutendsten Eiszeiten im Alpenraum werden noch immer gemäss den 1909 durch ihre Entdecker Penck und Brückner eingeführten Bezeichnungen nach Nebenflüssen der Donau und der Isar benannt: Günz: vor 600000–540000 Jahren Mindel: vor 480000–430000 Jahren Riss: vor 240000–180000 Jahren Würm: vor 120000– 10000 Jahren Inzwischen lassen sich in den Alpen aber über ein Dutzend Gletschervorstösse und Warmphasen nachweisen. Sie zeigen, dass sich das eiszeitliche Klima wahrscheinlich viel dynamischer abgespielt hat, als bisher angenommen. Rund zwei Mio. Jahre haben Vergletscherungen beziehungsweise Eiszeiten die Landschaft der Schweiz geprägt. Sie hinterliessen tiefe Täler, gewaltige Schotterdecken, kilometerlange Moränenwälle und riesige Findlinge. Die Anlage der grossen Täler dürfte beim Vorstoss der Gletscher in der Mindel-Eiszeit oder noch früher erfolgt sein. Beim Rückzug der Eismassen lagerten sich in den übertieften Talabschnitten enorme Sedimentfüllungen ab. Der grösste Teil der heutigen Oberfläche des Kantons Zürich besteht aus Schottern der letzten Eisenzeit. Diese endete vor rund 11500 Jahren. Damals erwärmte sich das Klima deutlich. Bis heute hält dieser Zustand an. Man nennt diesen Zeitabschnitt Holozän. Weil die Ursachen für die Eiszeiten sehr komplex und noch ungenügend erforscht sind, ist schwierig vorauszusagen, ob und wann eine nächste Vergletscherung eintreten wird. Besonders erschwert werden solche Prognosen dadurch, dass die Aktivitäten des Menschen – beispielsweise die Produktion von Kohlendioxid – in der Zwischenzeit messbaren Einfluss auf das Klima haben. Mit dem Abschmelzen des Eises vor rund 11500 Jahren gingen weltweit auch dramatische Veränderungen der Vegetation einher. Damals begann die Sahara – während der Eiszeit eine äusserst fruchtbare Steppe mit ausgedehnten Seen – auszutrocknen. Nach einer kurzen Steppenphase entstanden bei uns auf den kahlen Schotterflächen, die unter den Gletschern gelegen hatten, Birken- und Föhrenwälder. Schon bald machten sich darin auch Wärme liebende Gehölze wie Hasel, Eiche, Ulme, Linde, Ahorn und Esche breit. Ab etwa 7500 v. Chr. bestimmten geschlossene Eichenmischwälder das Landschaftsbild. Eine lebensfeindliche Umwelt für die Gras fressende Grosstierfauna der Eiszeit. Sie wurde in die Steppen und Tundren im Norden zurückgedrängt. Viele hervorragend an die Eiszeit angepasste Tierarten wie Mammuts oder Wollnashörner starben aus. An ihrer Stelle bevölkerten Hirsche, Rehe, Wildschweine und Auerochsen – Tiere mit ganz anderen Bedürfnissen und Verhaltensmustern – den nacheiszeitlichen Wald. Natürlich blieben diese Veränderungen auch für die Gewohnheiten der nach wie vor als Jäger und Sammler lebenden Menschen nicht ohne Folgen. STARCH Thema: Allgemeines und Überblick 5 Ab dem 6. Jt. v. Chr. dominierten Buchen und Weisstannen den Wald. An dessen natürlicher Geschlossenheit änderte sich jedoch nichts. Die ersten Bauern, welche sich zu dieser Zeit in Mitteleuropa niederliessen, fanden also kein ackerbaufähiges Land vor, sondern sahen sich mit einem weitläufigen Urwald konfrontiert. Diese Situation bestünde heute unverändert, hätte der Mensch dem Wald nicht durch jahrtausendelange Kultivierung Felder, Wiesen und Weiden abgerungen. Jäger und Sammler in der älteren Altsteinzeit Die prägende Menschenform der älteren Altsteinzeit (Altpaläolithikum, 1.8 Mio.–300000 Jahre vor heute) war nach Homo habilis nun Homo erectus. Wie Werkzeugfunde und Siedlungsspuren bezeugen, lebte er als Jäger und Sammler. Ursprünglich zogen kleine Gruppen dieser frühen Menschen als Grosswildjäger in den Savannen Afrikas umher. Als Waffe dienten ihm Holzspeere, deren Spitzen er zum Härten mit Feuer ansengte. Vielleicht in einem klimatisch günstigen Zeitabschnitt oder kurz nach einer Eiszeit seinen Beutetieren in die im Norden frisch entstehenden Steppen folgend, wanderte Homo erectus von Afrika nach Europa ein. Wahrscheinlich konnte er sich dort in eisfreien Gebieten dank der Beherrschung des Feuers, einfacher Hütten und aus Fellen genähten Kleidern auch während kälterer Perioden behaupten. Funde des Homo erectus sind allgemein sehr selten. Im Kanton Zürich fehlen sie bislang. Neanderthaler in der mittleren Altsteinzeit Objekt 3 In der mittleren Altsteinzeit (Mittelpaläolithikum, 300000–35000 Jahre vor heute) lebte in Europa der Neanderthaler. Wie Homo erectus stellte auch er als Universalwerkzeug Faustkeile her. Daneben fertigte er andere Steinwerkzeuge wie Fellschaber und Speerspitzen an. Dies gelang ihm besonders effizient dank der so genannten Levallois-Technik, als deren Erfinder er gilt. Dabei wird das gewünschte Werkzeug als Umriss auf einen Feuersteinknollen präpariert und anschliessend mit einem gezielten Steinhieb vom Knollen abgeschlagen. Auf diese Weise liessen sich aus einem Feuersteinknollen sehr kontrolliert und in rascher Folge zwei bis drei Werkzeuge fast identischer Form und Grösse erzeugen. Die Lebensweise des Neanderthalers dürfte sich von der wildbeuterischen des Homo erectus kaum unterschieden haben. Aus der Zeit des Neanderthalers liegen die frühesten sicheren Nachweise von Bestattungen vor. Wissenschaftler schätzen ihr Alter auf rund 100000 Jahre. Die respektvolle Totenbehandlung wird durch Beigaben in Form von Speisen und Werkzeugen unterstrichen. Im Nahen Osten stellten Archäologen und Archäologinnen im Grab einer Neanderthalerin eine auffällige Konzentration von Pollen und Pflanzenresten fest, die vielleicht sogar auf die Beigabe von Blumenschmuck hindeutet. Schnittspuren an den Knochen mancher Bestattungen erwecken die Vorstellung, dass das Fleisch vor der Beerdigung entfernt wurde. Auch Funde aus der Zeit des Neanderthalers sind in der Schweiz recht selten. Wahrscheinlich ist ihm ein in Schottern bei Schlieren ZH gefundener Faustkeil zuzuordnen. 6 Thema: Allgemeines und Überblick STARCH Künstlerischer Ausdruckswille in der jüngeren Altsteinzeit Objekte 5, 23, 31 Träger der jungpaläolithischen Kultur (jüngeren Altsteinzeit, Jungpaläolithikum, 35000–11500 Jahre vor heute) war der Cro-Magnon. Von dieser Rasse des modernen Menschen, der ursprünglich aus Afrika stammt, liegen uns vergleichsweise viele Hinterlassenschaften vor. Von herausragender Bedeutung sind die zahlreichen Höhlenmalereien (etwa Altamira in Spanien oder Lascaux in Frankreich) und Felsgravuren mit Tier- beziehungsweise Jagdszenen. Aber auch Schnitzereien von meist weiblichen Idolfiguren fülliger Postur und Tierfigürchen aus Elfenbein, Knochen oder Stein legen Zeugnis von seinem künstlerischen Ausdruckswillen ab (beispielsweise Venus von Willendorf oder Venus von Laussel F). Dass CroMagnon nicht nur den bildenden Künsten, sondern ebenso der Musik angetan war, lässt der 35000 Jahre alte Fund einer Flöte von der Schwäbischen Alb (D) vermuten, die in sorgfältiger Handarbeit aus einem Vogelknochen geschnitzt wurde. Auch handwerklich hatte Homo sapiens sapiens neues zu bieten: So erfand er zum Beispiel die so genannte Klingentechnik, welche es unter geringem Rohstoffverlust erlaubte, von einem Feuersteinknollen innert kürzester Zeit grosse Serien von langen, dünnen Klingen abzutrennen. Ebenfalls perfektioniert wurde die Verarbeitung von Geweih zu verschiedenen Geräten. Mit der Entwicklung von Speerschleudern nahm er empirisch die Entdeckung des Hebelgesetzes vorweg. Dass Cro-Magnon seine Toten bestattete, erscheint in Anbetracht dieser Leistungen beinahe selbstverständlich. Allerdings findet man jungpaläolithische Gräber selten. Die jungpaläolithische Kultur war ähnlich wie jene des Neanderthalers durch und durch auf eiszeitliches Wildbeutertum ausgerichtet. Mit dem Schmelzen der Gletscher vor rund 11500 Jahren erlosch sie in Europa für immer. Klimaverbesserung in der Mittelsteinzeit Objekt 10 In der Mittelsteinzeit (Mesolithikum, 11500–8000 Jahre vor heute), nach dem Ende der letzten Eiszeit, wurde das Klima, abgesehen von kurzen kälteren Perioden, deutlich wärmer. Die mit der Entstehung von Wäldern zusammenhängende Verdrängung beziehungsweise das Aussterben der eiszeitlichen Herdentiere zwang die Menschen, sich neu zu orientieren. Lebten sie bis anhin überwiegend von der Grosswildjagd, so gewannen nun Fischfang (vermutlich auch mit Booten), Vogeljagd sowie das Sammeln von Nüssen, Pilzen, Früchten, Gemüse, Blättern und Samen an Bedeutung. Damit verbunden war das Erlernen neuer Jagdtechniken, beispielsweise die Verwendung von Pfeil und Bogen, und die Aneignung von detailliertem Wissen über die Vegetation. Die Abstützung auf eine breitere Palette von Ressourcen begünstige das Wachstum der Bevölkerung. Wie in den vorangegangenen Zeiten lebten die Menschen in kleinen Gruppen. Als Behausungen dienten einfache Zelte, Hütten, Abris (Felsdächer) und Höhlen; ganz ähnlich wie in der jüngeren Altsteinzeit. Vermutlich zirkulierten die einzelnen Gruppen innerhalb grosser Territorien und verlegten ihre Lagerplätze regelmässig. Erst im 6. Jt. v. Chr. gingen in Mitteleuropa die ersten Menschen zur Sesshaftigkeit über. Aufs engste verknüpft war dieser Wandel mit der Aufnahme von Viehzucht und Land- STARCH Thema: Allgemeines und Überblick 7 wirtschaft. Mit dem Beginn bäuerlicher Lebensweise endet das Mesolithikum. Erste Bauern in der Jungsteinzeit Objekte 7, 8.1–8.4, 11, 19, 24 In der Jungsteinzeit (Neolithikum, 6000–2200 v. Chr.), der Zeit der ersten Bauern, war das Klima gegenüber den vorangegangenen Perioden deutlich milder. Die Landschaft der Schweiz wurde im Mittelland geprägt durch Laubmischwälder, Seen und Moore, in den Alpentälern durch Weisstannenwälder. Das gemässigte Klima erlaubte es den Menschen, sich vorwiegend von der Landwirtschaft und der Viehzucht zu ernähren. Daneben spielten Jagd und Sammelwirtschaft jedoch noch immer eine gewisse Rolle; insbesondere in klimatisch schlechten Zeiten. Die veränderte Lebensweise schlug sich in einer Reihe neuer Fundgattungen und Befunde nieder. So entstanden im Neolithikum auf längere Dauer konzipierte Häuser und Dorfsiedlungen. Die für den Ackerbau notwendigen Rodungsarbeiten und vor allem die Gewinnung von Bauholz für den Hausbau schufen Bedarf nach Äxten und Beilen aus Felsgestein. Für die Lagerung des Getreides und dessen Zubereitung wurden Keramikgefässe hergestellt. Aus der Jungsteinzeit sind in der Schweiz vor allem die Pfahlbausiedlungen an den Seeufern bekannt. Die Besiedlung der Seeufer und auch Moore erfolgte nachweislich über einen sehr langen Zeitraum bis in die späte Bronzezeit (4300–850 v. Chr.). Man kann daher keinesfalls von einer einheitlichen Pfahlbau-Kultur sprechen. Optimale Erhaltungsbedingungen in den zahlreichen Seen und Feuchtgebieten des Alpenvorlandes verleihen den Pfahlbauten besondere wissenschaftliche Aussagekraft und erheben sie zu Denkmälern von hervorragendem Wert. Detailliert wie nirgends sonst in Europa können hier Kultur, Wirtschaft und Umwelt prähistorischer Siedlungsgemeinschaften erforscht werden. Fundabfolgen vom 5. bis ins 1. Jt. v. Chr. zeigen zudem die Verbindungen unter den verschiedenen Kulturen und die Entwicklungen von einer zur nächsten auf. Besonders wichtig für die Definition zeitlich und regional bedingter Kulturgruppen sind die veränderlichen Formen und Verzierungen der Keramikgefässe. In der Nordostschweiz unterscheidet man an den Seeufern die folgenden jungsteinzeitlichen Kulturgruppen: Egolzwil, Cortaillod, Pfyn, Horgen und Schnurkeramik. Typisch für die Egolzwiler Kultur sind zum Beispiel rundbodige, geradwandige Töpfe mit Henkeln und qualitätvolle Becher. Die Cortaillod-Kultur hingegen zeichnet sich durch rundbodige Töpfe geschwungener Form mit Knubben- Durch Rodung zur Gewinnung von Kulturland und Bauholz öffnet der neolithische Mensch die natürliche Urwaldlandschaft. E. KEEFER, Steinzeit. Sammlungen des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart, Bd. 1 (Stuttgart 1993), S. 92. 8 Thema: Allgemeines und Überblick Grundformen der jungsteinzeitlichen Keramik des unteren Zürichseebeckens. U. RUOFF, E. GROSS, Die Bedeutung der absoluten Datierung der jungsteinzeitlichen Kulturen in der Schweiz für die Urgeschichte Europas. In: J. LICHARDUS, Die Kupferzeit als historische Epoche, Teil 1 (Bonn 1991), S. 401–420. STARCH dekor (mit Zwickel) aus. Schalen, Flaschen und andere Gefässformen ergänzen das Spektrum. Die fünf genannten Kulturgruppen setzen in zeitlicher Abfolge ab 4300 v. Chr. mit der Egolzwiler-Kultur ein. Die jüngsten schnurkeramischen Befunde datieren am Zürichsee um 2500 v. Chr. Die Keramikformen dienen nicht nur der Abgrenzung von Kulturgruppen, ihre Verwandtschaften verraten auch kulturelle Einflüsse. So zeigen etwa die rundbodigen Gefässformen der Cortaillod-Kultur (3950–3750 v. Chr.) deutliche Bezüge nach Westen. Die Pfyner-Kultur (3750–3450 v. Chr.), welche an den Zürcher Seen die Cortaillod-Kultur ablöste, wurde hingegen aus dem Bodensee-Gebiet und der Donauregion beeinflusst. In diesem Zusammenhang ist auch das Aufkommen der Kupferverarbeitung zu sehen. Ein besonders auffälliger Wechsel der Gefässformen markiert den Übergang von der Pfyner- zur Horgener-Kultur (um 3450 v. Chr.). Der vielfältige keramische Formenschatz der Pfyner-Kultur reduzierte sich auf eimerartige, sehr grob modellierte Töpfe, die der Vorratshaltung und dem Kochen dienten. Wir würden diese Erscheinung für ein Zeichen kultureller Verarmung halten, wenn wir nicht dank der Konservierung von organischen Funden im Feuchtboden wüssten, dass die übrigen Gefässe in hervorragender Technik aus Holz geschnitzt, aus Rinde hergestellt und geflochten wurden. Die Horgener-Kultur wurde um 2800 v. Chr. von der Schnurkeramischen-Kultur abgelöst. Ihr Keramikstil unterscheidet sich grundlegend von den vorangegangenen. Die Töpfe und Becher wurden wieder sorgfältiger hergestellt und kunstvoll mit Schnureindrücken bzw. Dekorleisten verziert. So detailliert wir die jungsteinzeitlichen Kulturen in der Schweiz ab dem Einsetzen der Pfahlbauten kennen, so verschwommen sind die Verhältnisse des frühesten Neolithikums. Über tausend Jahre vor der um 4200 v. Chr. einsetzenden Egolzwiler-Kultur gehörten nämlich die mit Lössboden bedeckten Landstriche nördlich des Rheins zum Verbreitungsgebiet der Bandkeramik – der ältesten jungsteinzeitlichen Kultur Mitteleuropas. Inwiefern der Hochrhein tatsächlich eine kulturelle Grenze darstellte, südlich derer vielleicht noch wildbeuterische Gesellschaften des Mesolithikums lebten, ist bis heute ungeklärt. Es wäre durchaus denkbar, dass zumindest in den rheinnahen Bezirken, etwa im Rafzerfeld ZH, STARCH ebenfalls bandkeramische Siedlungen bestanden. Wenige Scherben der so genannten Grossgartacher-Keramik lassen vermuten, dass der Raum zwischen Rhein, Limmat, unterem Zürichsee und Pfäffikersee spätestens im Verlauf der ersten Hälfte des 5. Jt. v. Chr. von frühen Bauern aufgesiedelt wurde. Konkreter fassen lässt sich diese Situation bislang jedoch nicht. Dürftig ist die Quellenlage auch für den Übergang der Jungsteinzeit zur Bronzezeit um 2200 v. Chr. Von der ab 2500 v. Chr. der SchnurkeramikKultur folgenden Glockenbecher-Kultur, benannt nach einer charakteristischen Keramikform und als eigenständige Kultur umstritten, sind in der ganzen Schweiz gerade einmal eine Hand voll Fundstellen bekannt. Zur Hauptsache handelt es sich um einzelne Funde. Erst allmählich beginnt sich diese Lücke zu schliessen. Die in den Jahren 2000 in Affoltern-Zwillikon ZH und 2002 in Wetzikon ZH entdeckten Keramikensembles gehören mit rund 800 Scherben von gegen 80 Gefässen zu den umfangreichsten in unserem Land. Ulrich Eberli und Adrian Huber Weiterführende Literatur G. BURENHULT (Hg.), Die ersten Menschen. Die Ursprünge des Menschen bis 10000 vor Christus. Illustrierte Geschichte der Menschheit, Bd. 1 (Augsburg 2000). M. K. H. EGGERT, Prähistorische Archäologie: Konzepte und Methoden (Stuttgart 2000). A. FURGER, C. FISCHER, M. HÖNEISEN, Die ersten Jahrtausende. Die Schweiz von den Anfängen bis zur Eisenzeit. Archäologie und Kulturgeschichte der Schweiz, Bd. 1 (Zürich 1998). GEO Wissen. Die Evolution des Menschen (Hamburg 1998). E. HOFFMANN, Lexikon der Steinzeit (München 1999). E. KEEFER, Steinzeit. Sammlungen des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart, Bd. 1 (Stuttgart 1993). Lernort Pfahlbauten. Materialien für Projektarbeit mit Schülern im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen. Hg. v. Oberschulamt Tübingen. Text u. Zeichnungen von M. KINSKY (Tübingen 1992). U. LEUZINGER, Seesicht, verbaut. Leben im Pfahlbaudorf Arbon-Bleiche 3 vor 5400 Jahren: Begleitheft zur Sonderausstellung des Südtiroler Archäologiemuseums vom 9.10.2001 bis 3.2.2002 (Bozen 2001). D. PLANCK (Hg.), Archäologie in Baden-Württemberg. Ergebnisse und Perspektiven archäologischer Forschung von der Altsteinzeit bis zur Neuzeit (Stuttgart 1988). U. RUOFF, Leben im Pfahlbau. Bauern der Stein- und Bronzezeit am Seeufer (Solothurn 1991). H. SCHLICHTHERLE (Hg.), Pfahlbauten rund um die Alpen. Archäologie in Deutschland, Sonderheft (Stuttgart 1997). Spektrum der Wissenschaft. Compact: Vom Affen zum Menschen. Evolution des Menschen (Heidelberg 2002). E. STÖCKLI, U. NIFFELER, E. GROSS-KLEE Neolithikum. Die Schweiz vom Paläolithikum bis ins frühe Mittelalter – SPM II (Basel 1995). Thema: Allgemeines und Überblick 9 STARCH 2 Thema: Siedlungen und Behausungen 11 Siedlungen und Behausungen «Das Feuer – später der Herd – ist der Mittelpunkt des Lebens und des Lebensgefühls» (Georg Kraft 1948). Schon während der Altsteinzeit stellte die Feuerstelle das Zentrum eines Lagerplatzes dar. Spuren zeigen, dass über den Feuerstellen einfache Behausungen errichtet wurden. Die Menschen waren als Jäger und Sammler vermutlich in kleinen Gruppen von 20–30 Leuten ständig auf Nahrungssuche unterwegs. Aus diesem Grund waren die Behausungen für kurzfristige Aufenthalte von ein paar Tagen oder Wochen ausgelegt. Mit der Sesshaftwerdung der ersten Bauern in der Jungsteinzeit änderten sich die Wohnbedürfnisse: Fortan wurden feste Häuser gebaut, weil die Gemeinschaft für den Ackerbau längere Zeit an einem Ort weilte. Unterkünfte der frühen und mittleren Altsteinzeit (1.8 Mio.–35000 Jahre vor heute) Höhlen oder Felsüberhänge (Abris) wurden seit der Altsteinzeit nicht nur von Tieren, sondern auch von Menschen als Unterschlüpfe aufgesucht. Andere bevorzugte Lagen für Rastplätze stellten sicherlich Fluss- und Seeufer dar. Eigentliche Strukturen von Behausungen der frühen und mittleren Altsteinzeit (Alt- und Mittelpaläolithikum) sind bisher unbekannt. Aufgrund von Fundkartierungen an den ausserordentlich seltenen Fundplätzen lassen sich jedoch rundliche Grundrisse von Zelten oder einfachen Hütten postulieren. Sie dürften aus Holz und Leder beziehungsweise Fellen errichtet worden sein. Die geringe Fundmenge spricht für kurze Aufenthalte. Nur gelegentlich lassen sich grössere Knochenkonzentrationen nachweisen. Die Nutzung von Feuer ist bereits ab der älteren Altsteinzeit belegt. Wie die Feuerstellen aussahen, weiss man mangels erhaltener Befunde allerdings nicht. Behausungen der jüngeren Altsteinzeit (35000–11500 Jahre vor heute) Objekt 10 Silices (Feuersteingeräte) und Knochenreste aus verschiedenen Höhlen der Nordostschweiz (beispielsweise Kessler Loch SH oder Schweizersbild SH) weisen auf die Anwesenheit des Menschen während der jüngeren Altsteinzeit (Jungpaläolithikum) hin. Die früher weit verbreitete Vorstellung, dass permanent in diesen finsteren Löchern gehaust wurde, ist sicher falsch. Wahrscheinlich vor allem im Sommer wurden an günstigen Orten im Freiland, etwa an See- und Flussufern, Hüttenbefund aus der Oldovai Schlucht, Serengeti, Tansania. M. D. LEAKY, Excavations in beds and II, 1960–1963, Olduvai gorge 3 (Cambridge 1971). 12 Thema: Siedlungen und Behausungen Rekonstruktion eines Gönnerdorfer Grosszeltes (D). G. BOSINSKI, D. EVERS, Jagd im Eiszeitalter (Bonn 1979). STARCH Zelt- oder Hüttenlager aufgeschlagen (beispielsweise Monruz NE, Hauterive NE, Rafzer Feld ZH). Bevorzugt scheint man auch strategisch wichtige Stellen für die Jagd auf saisonal wandernde Herdentiere aufgesucht zu haben (etwa Talverzweigungen). Die eiszeitlichen Jäger und Sammler verfügten offensichtlich über ein hervorragendes Verständnis ihrer Umwelt. Sie kannten die besten Zeiten und Orte für die Jagd auf Rentiere, Hirsche oder Steinböcke. Ihre Wohngepflogenheiten stellen eine perfekte Anpassung an die Art der Nahrungsbeschaffung dar. Dass die Menschen der jüngeren Altsteinzeit tatsächlich wie oben behauptet in zelt- oder hüttenartigen Behausungen wohnten, belegen entsprechende Strukturen und Reste von Feuerstellen, die man an ihren Lagerplätzen gefunden hat. Die Verteilung sowie das Spektrum der Silices (Feuersteingeräte) und Abfälle geben ergänzende Hinweise auf die Funktion der Lager und ihre Organisation. Nacheiszeitliche Lagerplätze (11500–8000 Jahre vor heute) In der Mittelsteinzeit (Mesolithikum) lebten die Menschen noch immer in kleinen, umherziehenden Gruppen. Als Behausungen dienten ihnen Zelte und Hütten, die oftmals an Seeufern errichtet wurden. Auch Abris (Felsdächer) und Höhlen suchte man weiterhin auf. Wie seit Anbeginn der Menschheit wurden die Lager innerhalb riesiger Territorien regelmässig verlegt. Neu scheinen jedoch an bestimmten, zentral gelegenen Plätzen Siedlungen entstanden zu sein, die über längere Zeit bewohnt blieben. Wahrscheinlich legt dieses Phänomen Zeugnis einer stationäreren Lebensweise ab, wie sie durch die unspezialisierte Nahrungsschöpfung aus dem Wald ermöglicht wurde. Der Mensch war davon befreit, sein ganzes Leben nach den weiten Wanderungen des eiszeitlichen Grosswildes auszurichten. STARCH Thema: Siedlungen und Behausungen 13 Im Kanton Zürich kommen immer wieder mesolithische Werkzeuge aus Silex (Feuerstein) zum Vorschein; sei es als Lesefunde auf Ackerflächen oder als Einzelfunde bei Ausgrabungen jüngerer Siedlungen. Die systematische Untersuchung eines mesolithischen Fundplatzes ist bislang jedoch noch nie gelungen. Erste Bauern aus dem Osten Objekte 11, 15, 16 Die frühesten Bauern Europas (Kulturen des 6. und 5. Jt. v. Chr.: Bandkeramik, Grossgartach, Rössen) siedelten in teils weit voneinander entfernten Gehöften aus wenigen grossen Häusern. Mit Längen bis zu 30 und Breiten von 5–8 stellten diese nach extrem einheitlicher Tradition errichteten Holzbauten wahre Giganten dar. Ohne Zweifel beherbergten sie mindestens eine Grossfamilie. Wie archäologische und naturwissenschaftliche Datierungen belegen, wanderte das nicht zu unterschätzende Know-how für ihren Bau im Rahmen der so genannten Neolithisierung aus dem Osten durch den Donauraum nach Zentral- und Westeuropa. Die komplexe Architektur und Statik stellen gewichtige Argumente für die heute weitgehend akzeptierte Theorie dar, wonach in einem ersten Schub die Träger einer im Osten entwickelten jungsteinzeitlichen Lebensweise selbst nach Westen expandierten und nicht nur ein Wissenstransfer mit der mesolithischen «Urbevölkerung» stattfand. Bisher konnten erst an der Nordostgrenze der Schweiz zwei dieser frühesten bäuerlichen Siedlungen nachgewiesen werden; eine davon in Gächlingen SH. Im Kanton Zürich fehlen sie bisher vollkommen. Ob es sich dabei um eine Forschungslücke handelt, oder ob die Schweiz noch ausschliesslich von mesolithischen Jägern und Sammlern bevölkert war, ist bis heute ungeklärt. Ab 4300 v. Chr. entstand an den Ufern der nordalpinen Seen ein neuer Siedlungstyp, der unter dem Begriff «Pfahlbauten» bekannt geworden ist. Dieser Zeitabschnitt ist nun auch im Kanton Zürich gut vertreten. Es handelte sich um kleine Dörfer mit lockerer Bebauung. Die Häuser, welche im Vergleich zu früher viel kleiner waren, standen mit dem First zu den Verbindungswegen und dem Strandsaum. Mit der Zeit entwickelten sich relativ einheitlich strukturierte Dörfer, welche meistens von Palisadenzäunen (in den Boden gerammte Pfahlreihen) umgeben waren. Die Häuser standen jetzt in dichten Zeilen; entweder mit der Schmalseite (firstständig) oder der Längsseite (traufständig) zum Wasser beziehungsweise zu den Gassen zwischen den Häuserzeilen. Es ist anzunehmen, dass die Bauentwicklung der Dörfer koordiniert erfolgte. Zieht man ethno- Reihenhaus mit Seeblick: Rekonstruktion einer jungsteinzeitlichen Seeufersiedlung. A. R. FURGER, F. HARTMANN, Vor 5000 Jahren, So lebten unsere Vorfahren in der Jungsteinzeit (Bern 1983), S. 71. 14 Thema: Siedlungen und Behausungen STARCH logische Vergleiche bei, gingen sich die Dorfbewohner beim Bau von Häusern, Rodungs- und gewissen Feldarbeiten höchstwahrscheinlich zur Hand. Das bedeutet keinesfalls eine totale Einheit als Gemeinwesen, denn nach der Gleichförmigkeit der Häuser zu urteilen, stellten diese selbständige, vermutlich von einer Familie bewohnte Wirtschaftseinheiten dar. Andernfalls würde man in den jungsteinzeitlichen Dörfern «öffentliche Gebäude» im Sinn von Zweckgemeindebauten, zum Beispiel grosse Getreidespeicher, erwarten. Bis heute sind in der Schweiz zahlreiche neolithische Seeufersiedlungen untersucht worden. Die Ergebnisse erlauben es, für bestimmte Zeitabschnitte die Geschichte einzelner Dörfer nachzuvollziehen. Dabei zeichnen sich aufschlussreiche Entwicklungen technischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Art ab. So lässt sich beispielsweise feststellen, dass im Verlauf der Jungsteinzeit eine zunehmende Befestigung der Siedlungen erfolgte. Zudem ergibt sich, dass im 4. Jt. v. Chr. eine beträchtliche Mobilität herrschte. Die Siedlungen bestanden nämlich meistens nur sehr kurze Zeit, im Schnitt 5–25 Jahre. Nach 3000 v. Chr. (Schnurkeramik) hingegen hatten die Dörfer länger Bestand, in manchen Fällen bis zu 100 Jahre. Die Häuser mussten alle 10–20 Jahre erneuert oder umfassend renoviert werden. Die einzelnen Bauphasen, Erneuerungen und Ausbesserungen sind dank dendrochronologisch datierten Hölzern sehr detailliert bekannt. Immer wieder bescherten Hochwasserstände der Seen den Siedlungen auf den Strandplatten ein jähes Ende. Zumindest in einigen Epochen waren die Strände der grossen Schweizer Seen erstaunlich dicht besiedelt. Zeitgleiche Dörfer liegen im 4. Jt. v. Chr. oftmals nur 2–5 km, während der Schnurkeramik (3. Jt. v. Chr.) sogar nur 100 auseinander. An den Seeaustritten, zum Beispiel in der Stadt Zürich, entstanden beidseits der Flüsse regelrechte Siedlungsagglomerationen. Von den meisten jungsteinzeitlichen Siedlungen sind Gesamtgrösse und innere Gliederung noch unbekannt, denn sie wurden erst in Bruchteilen ausgegraben. Aus oberflächlichen Fundstreuungen und den Ausdehnungen der Pfahlfelder allein lässt sich nur schwer auf zeitgleich überbaute Bereiche schliessen. Soweit abschätzbar waren die Siedlungen jedoch unterschiedlich gross: Die mit Häusern bebauten Flächen variierten wahrscheinlich zwischen 500–10000 m2. Die Zahl der Einwohner lässt sich häufig auf weit mehr als 100 Personen schätzen. Diese Ballungen hatten nachweisbar erheblichen Einfluss auf die natürliche Vegetation in der näheren Umgebung. Dass die Menschen der Jungsteinzeit nicht ausschliesslich an den Seeufern lebten, belegen zahlreiche Fundstellen auf Hügelplateaus, Bergspornen sowie Geländeterrassen über den Seen und Flüssen. Die Siedlungen in erhöhter Lage wurden häufig durch natürliche Gegebenheiten wie Steilhänge und Felswände geschützt. Manche scheinen mit künstlich angelegten Wällen und Gräben befestigt gewesen zu sein. Bisher ist allerdings in keinem Fall ein Zusammenhang zwischen Siedlung und Wallsystem durch archäologische Untersuchung erwiesen. Dennoch bleibt die Frage: Was trieb die Menschen an diese exponierten, im Winter zum Teil unwirtlichen Orte? War es die Furcht vor Nachbarn oder wilden Tieren? War es der Anspruch, Herrschaft zu signalisieren? Das Fund- und Befundspektrum aus diesen Landsiedlungen ist infolge der ungünstigen Erhaltungsbedingungen generell wesentlich schmaler STARCH Thema: Siedlungen und Behausungen 15 als an den Seeufern. Von den Häusern haben sich bestenfalls Pfostengruben, Feuerstellen und Steinsetzungen erhalten. Keramik und Werkzeuge aus Stein haben meist als einzige Fundgattungen die Zeit überdauert. Dem schwächeren Spurenbild und den weitläufigeren potentiellen Standorten entsprechend, ist die Entdeckung von Landsiedlungen schwieriger. Nur jede achte nachgewiesene Siedlung aus der Jungsteinzeit liegt ausserhalb der Feuchtbodengebiete. Als Beispiel einer Landsiedlung der Horgener-Kultur (3450–2800 v. Chr.) sei die Fundstelle auf dem rund 500 über Meer und gegen 70 über der Talsohle liegenden Schlossberg bei Trüllikon-Rudolfingen ZH erwähnt. Die kleinen Häuser, die sich dort feststellen liessen, waren als so genannte Grubenhäuser in den Boden eingetieft und wiesen ursprünglich Wände aus Brettern auf. Bauweise der jungsteinzeitlichen Dörfer Objekte 12, 13, 14 Durch die hervorragenden Erhaltungsbedingungen in den Feuchtbodensiedlungen ist die Bauweise der neolithischen Dörfer an den Seen und Mooren recht detailliert bekannt. In den Fundstellen finden sich zahlreiche Pfähle und Bauteile aus Holz. Dem weichen und feuchten Baugrund angepasst, wurden die Wandund Dachpfosten der Häuser tief in den Boden eingesenkt. Um ein unerwünschtes Nachsinken unter der Belastung des Daches zu verhindern, versah man die Pfähle mit so genannten Pfahlschuhen. Erst in der Bronzezeit wurden Häuser auf Schwellhölzern errichtet (d.h. die Pfähle wurden auf horizontal liegende Schwellen gesetzt, lediglich eine kurze Spitze reichte in den Boden hinein). Früher glaubte man, dass alle Häuser an den Seeufern auf Pfählen abgehoben über dem Wasser standen. Mit modernen Methoden lassen sich an den Zürcher Seen – im Gegensatz etwa zum Bodensee – jedoch fast nur ebenerdige Häuser nachweisen. Einerlei ob abgehoben oder ebenerdig, alle Dörfer wurden in Perioden mit tiefen Wasserständen auf den trockenliegenden Strandplatten errichtet. Heute sind die meisten Fundstellen infolge hoher Seespiegelstände im Wasser versunken. Als Grund für das weitgehende Fehlen der abgehobenen Bauweise an den Zürcher Seen wird vermutet, dass die jährlichen Wasserspiegelschwankungen und der Wellenschlag an kleineren Standgewässern eher gering sind und deshalb keine permanente Gefahr für die Ufersiedlungen darstellten. Die Häuser der Seeufersiedlungen waren für heutige Verhältnisse recht klein. Die meisten massen 6–12 in der Länge und 3–6 in der Breite. Konstruiert waren sie aus drei Pfahlreihen, wobei die mittlere Reihe den Firstbalken und somit die Hauptlast des Daches trug. Die beiden äusseren Pfahlreihen stützten nicht nur das Dach, sondern bildeten auch das Gerüst für die Wände. Diese bestanden aus schindelartigen Weisstannenbrettchen, Bohlen (starke Bretter) oder mit Lehm verstrichenen Haselund Weidenrutengeflechten. Davon findet man meistens nur noch einzelne Lehmbrocken, die bei Feuersbrünsten verziegelt wurden. Die Dächer deckte man vermutlich mit Schindeln aus Weisstanne, daneben vielleicht auch mit Stroh. Erst ab der zweiten Hälfte des 4. Jt. v. Chr. dürften zu diesem Zweck auch genügende Mengen Schilf vorhanden gewesen sein, denn die Entstehung der heutigen Schilfgürtel an den Ufern der grösseren Seen war vermutlich eng an die Erhöhung des Nährstoff- 16 Thema: Siedlungen und Behausungen Innenraum eines Hauses in einer jungsteinzeitlichen Seeufersiedlung. A. R. FURGER, F. HARTMANN, Vor 5000 Jahren, So lebten unsere Vorfahren in der Jungsteinzeit (Bern 1983), S. 79. STARCH eintrags durch menschliche Aktivitäten gebunden (etwa durch erhöhte Bodenerosion wegen grossflächiger Waldrodungen). In jedem Wohnhaus diente eine mächtige Lehmlage als Herdstelle. Zum Schutz vor Feuchtigkeit war sie auf Rindenbahnen, Ästen oder seltener auf einer Steinpflästerung platziert. Diese Lehmlagen weisen meistens einen Durchmesser von über 2 auf. Dabei nahm die eigentliche Feuerstelle jedoch nur wenig Platz ein. Wo genau auf der Lehmlage einst das Feuer flackerte, erkennt man an rötlich verbrannten Stellen. Der Aufbau der Fussböden im Hausinnern zeigt eine bemerkenswerte Vielfalt: Oft wurde gegen die aufsteigende Feuchtigkeit eine teils mehrlagige Isolationsschicht aus Ästen, Rindenbahnen, Brettern, langen dünnen Stangen oder Prügeln verlegt und mit einer Lehmschicht verstrichen. Vielerorts genügten auch einfache Lehmböden. Seltener verzichtete man gänzlich auf eine Bodenkonstruktion. Geschichte der Pfahlbauten Die Pfahlbauten wurden während der Wintermonate 1853/1854 entdeckt, als das Wasser in den Schweizer Seen aussergewöhnlich niedrig stand. An vielen Orten benutzte man die Situation für Erweiterungen und Renovationen der Hafen- und Quaianlagen. So auch in Meilen, der ältesten bekannten Fundstelle. Etwa 30 cm unter dem Seegrund stiess man dabei auf morsche Pfähle, Knochen, Keramik sowie Gegenstände aus Stein, Holz und Bronze. Anhand dieser Funde entwickelte der damalige Gelehrte Ferdinand Keller aus Zürich zusammen mit Naturwissenschaftlern die europäische Pfahlbautheorie. Danach standen die prähistorischen Dörfer auf inselartigen Plattformen im See. Keller verband dabei Schilderungen des altgriechischen Geschichtsschreibers Herodot (5. Jh. v. Chr.) von Pfahlbauten im See Prasisas (Persien) mit zeitgenössischen Reiseberichten von Pfahlbausiedlungen in Neuguinea. Die Pfahlbautheorie von Ferdinand Keller wurde begeistert aufgenommen und spornte eine breite Bevölkerung zur Suche nach Überresten von Pfahlbauten an. Innerhalb weniger Jahre wurden in der Schweiz und am deutschen Bodenseeufer mehr als 50 Pfahlbausiedlungen gefunden. Die Fundorte konzentrierten sich nördlich der Alpen auf das Schweizerische Mittelland vom Genfersee über die grossen Mittellandseen bis zum Bodensee und die östlich daran anschliessende Schwäbisch-Bayerische Hochebene (D). Bald wurden auch an den Seen des südlichen Alpenvor- STARCH Thema: Siedlungen und Behausungen 17 landes zahlreiche Fundstellen lokalisiert. Es entstand ein schwunghafter Handel mit Fundgegenständen, die in private Sammlungen und Museen der ganzen Welt gelangten. Die Pfahlbauten galten nicht zuletzt deshalb als Sensation, weil man bis zu ihrer Entdeckung kaum etwas über die Geschichte der Schweiz vor der Zeit der Helvetier und Römer gewusst hatte. Erst gegen Ende des 19. Jh. klang das öffentliche Interesse an den Pfahlbauten und am Leben der Pfahlbauer ab. Im Verlauf der Forschungsgeschichte wurden verschiedene Hypothesen zur Rekonstruktion der Pfahlbauten entwickelt. Insbesondere entbrannte mit den ersten wissenschaftlichen Grabungen ab 1925 eine heftig geführte Debatte, ob es überhaupt echte Pfahlbauten auf Plattformen im See gegeben und ob es sich um Dörfer oder einzelne Häuser gehandelt hatte. Nach 1950 trug der Schweizer Archäologe Emil Vogt Massgebliches zur Pfahlbaufrage bei: Vogt war wie der Stuttgarter Archäologe Oskar Paret der Ansicht, dass Kellers Pfahlbauidee einen romantischen Irrtum darstellt. Sie postulierten ebenerdige Häuser auf den Strandplatten. Weitere Forschungen zeigten, dass es an den grossen, von starken Wasserspiegelschwankungen geprägten Seen vermutlich beides gab: echte Pfahlhäuser und ebenerdige Konstruktionen in zahlreichen Varianten. In Einzelfällen wird noch immer über diese alte Frage gestritten. Einig sind sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heute allerdings, dass die Pfahlbausiedlungen nicht auf Plattformen permanent im Wasser standen. Ulrich Eberli und Adrian Huber Weiterführende Literatur B. BECKER, A. BILLAMBOZ H. EGGER, P. GASSMANN, A. ORCEL CHR. ORCEL U. RUOFF, Dendrochronologie in der Ur- und Frühgeschichte. Die absolute Datierung von Pfahlbausiedlungen nördlich der Alpen in Jahrringkalender Mitteleuropas, Antiqua 11 (Basel 1985). Die Grundschulzeitschrift. Mit Kindern in die Steinzeit; Heft 124, Mai 1999. Friedrich Verlag. E. HOFFMANN, Lexikon der Steinzeit (München 1999). J. HAHN, H. MÜLLER-BECK W. TAUTE Eiszeithöhlen im Lonetal. Archäologie einer Landschaft auf der Schwäbischen Alb. Führer zu archäologischen Denkmälern in Baden-Württemberg 3 (Stuttgart 1985). M. KUCKENBURG, Vom Steinzeitlager zur Keltenstadt. Siedlungen der Vorgeschichte in Deutschland (Stuttgart 2000). Lernort Pfahlbauten. Materialien für Projektarbeit mit Schülern im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen. Hg. v. Oberschulamt Tübingen. Text u. Zeichnungen von M. KINSKY (Tübingen 1992). H. LULEY, Urgeschichtlicher Hausbau in Mitteleuropa. Grundlagenforschung, Umweltbedingungen und bautechnische Rekonstruktion. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 7 (Bonn 1992). STARCH 3 Thema: Ernährung und Landwirtschaft 19 Ernährung und Landwirtschaft Die Ernährung stellt das wichtigste Bindeglied zwischen Mensch und Umwelt dar. Seit Beginn seiner Entwicklung wurde der Mensch durch das Ressourcenangebot entscheidend beeinflusst. Dabei hängen Art und Grad der Ressourcennutzung ihrerseits von technologischen, ökonomischen und sozialen Voraussetzungen ab. Verändert sich die Umwelt und damit das Ressourcenangebot, so verändert sich auch das menschliche Verhalten. Die von den frühen Jägern und Sammlern betriebene Versorgung war grundsätzlich sehr stabil, denn sie basierte auf einer breiten Palette verhältnismässig wenig arbeitsintensiver Ressourcen. Kritische Phasen mit Hungerszeiten traten wohl dennoch immer wieder ein; zum Beispiel gegen Winterende, wenn die Vorräte aufgebraucht waren, Beutetiere ausblieben und als Nahrung geeignete Pflanzen noch nicht gediehen. Zwischen 9000 und 7000 v. Chr. wandelten sich die Wildbeutergemeinschaften im Nahen Osten zum frühesten Bauerntum. Wie genau und warum dies geschah, ist Gegenstand intensivster Forschungen. In den folgenden Jahrtausenden strahlte die Entdeckung beziehungsweise Erfindung von Ackerbau, Viehzucht und Sesshaftigkeit nach Europa, Asien und Afrika aus. Wahrscheinlich waren die ersten Bauern Mitteleuropas aus dem Osten stammende «Kolonialisten», die auf der Suche nach gutem, «herrenlosem» Land der Donau folgten (Bandkeramik-Kultur). Die Rolle einer weiteren, etwa gleichzeitigen Neolithisierungswelle, die Mitteleuropa aus dem Nahen Osten über Südgriechenland, Italien, Südfrankreich und das Rhonetal aufwärts erreichte, wird bis heute noch kaum verstanden (Limburg- und La Hoguette-Kultur). Es macht den Anschein, dass die ersten Bauern und die einheimischen Wildbeuter des Mesolithikums eine Zeit lang in der weitläufigen Waldlandschaft Mitteleuropas nebeneinander existierten. Allmählich verschwand die wildbeuterische Lebensweise. Wiederum verstehen wir den Grund noch nicht. Dass die Bauern die Jäger und Sammler ausgerottet haben, erscheint nach heutigem Ermessen eher unwahrscheinlich. Was könnte die Jäger und Sammler dazu bewogen haben, eine neue und in manchen Belangen mit mehr Arbeit verbundene Lebensweise anzunehmen? Veränderungen der Umwelt eher nicht, denn ihre Nahrungsgrundlage, der Wald, blieb trotz der Aktivitäten der Neulinge weitestgehend intakt. Vielleicht reichte die Tragfähigkeit des Waldes zur Ernährung der wachsenden Bevölkerungsgruppen nicht mehr aus. Mehr und mehr Menschen könnten ihr Glück im ertragreicheren Ackerbau, der Viehzucht und Sesshaftigkeit versucht haben. Die stationäre Lebensweise erlaubte es unter günstigen Bedingungen zudem, grössere Vorräte für die harten Wintermonate anzulegen. Die Jagd und das Sammeln blieben untergeordnete Bestandteile der Nahrungsbeschaffung; besonders intensiv in Zeiten mit schlechten Ernteerträgen. Es lässt sich beispielsweise zeigen, dass etwa um 3900 v. Chr. der Anteil der Fleischnahrung aus der Jagd etwa ein Drittel betrug. Nach 3700 v. Chr. stieg dieser Anteil auf rund die Hälfte an. Gegen 3600 v. Chr. führte eine länger andauernde Klimaverschlechterung zu häufigen Missernten. Als Folge der intensiven Bejagung starben die lokalen Hirschpopulationen in diesem Zeitraum teilweise sogar aus. Nach einem Kultur- 20 Thema: Ernährung und Landwirtschaft STARCH wechsel und einer Klimaverbesserung um 3400 v. Chr. ging der Anteil der Jagdtiere am Fleischkonsum wieder deutlich zurück und pendelte sich bei 10–30% ein. Jüngere Altsteinzeit (35000–11500 Jahre vor heute) Objekte 4, 5 Knochenfunde von verschiedenen Fundstellen in Europa zeigen, dass in der jüngeren Altsteinzeit Mammute, Wollnashörner, Rentiere, Wildpferde, Steinböcke, Gemsen, Wisente, Wölfe und Bären gejagt wurden. Daneben erbeuteten die Menschen auch kleinere Tiere wie Polarfüchse, Schneehasen, Schneeeulen, Murmeltiere, verschiedene Vogelarten und Fische. Nach den Beuteresten zu schliessen, gab es zu Beginn der jüngeren Altsteinzeit noch keine Spezialisierung auf eine bestimmte Tierart. Erst gegen Ende der letzten Eiszeit (rund 115000–15000 v. Chr.) zeichnen sich in den Knochenresten bestimmter Lagerplätze Rentier und Wildpferd als Hauptbeute ab. Während der besonders kalten Vereisungsphase weideten riesige Herden dieser Tiere in den kargen Steppen, die sich zwischen den Gletschern der Alpen und der Arktis ausbreiteten. Die Bevölkerungsdichte war zweifellos gering. Im späten Magdalénien (nach dem Höhepunkt der letzten Eiszeit um 15000 v. Chr.) starben die Mammute und Wollnashörner aus; die Jagd auf Rentiere und Wildpferde hielt unvermindert an. Gleichzeitig wurde aus dem Wolf der Hund domestiziert. Sein Einsatz als Jagdgehilfe ist zwar nicht belegt, scheint aber höchstwahrscheinlich. Wichtigste Jagdwaffe waren hölzerne Speere mit Spitzen aus Geweih oder Feuerstein. Mittels spezieller Schleudern konnten die Speere auf 50–100 treffsicher und todbringend ins Ziel befördert werden. Ihre Reichweite machte sie in der offenen Steppenlandschaft, wo eine unbemerkte Annäherung an die Beute kaum zu bewerkstelligen war, zum perfekten Jagdgerät. Fett- und proteinreiche Fleischnahrung war in der kalten Umgebung überlebensnotwendig. Dasselbe gilt aber auch für Vitamine, die man mit pflanzlicher Nahrung, zum Beispiel gesammelten Beeren, Pilzen und Flechten, zu sich nahm. Bei Gelegenheit ergänzten mit Sicherheit weitere Sammelgüter den Speiseplan (etwa Vogeleier oder Muscheln). Ähnlich wie bei den heutigen Bewohnern der Arktis wurde die Nahrung entweder roh verzehrt oder am offenen Feuer gebraten beziehungsweise gekocht. Da es noch keine feuerfesten Gefässe gab, dienten zum Kochen wahrscheinlich mit Wasser gefüllte Lederbehälter, deren Inhalt man durch die Zugabe von glühend heissen Steinen zum Sieden brachte. Mittelsteinzeit (11500–8000 Jahre vor heute) Nach dem Rückzug der Gletscher veränderten sich Vegetation und Tierwelt. Gejagt wurde dem Dickicht des Waldes angemessen mit Pfeil und Bogen. Die Geschosse galten Waldtieren wie Hirschen, Rehen, Auerochsen und Bären. Daneben spielten Wildpflanzen eine immer wichtigere Rolle für die Ernährung. Insbesondere Haselnüsse, deren Schalen in grossen Mengen an zahlreichen Lagerplätzen zurückblieben, waren wegen ihres Fettgehaltes und ihrer Lagerfähigkeit begehrt. Ausserdem sammelten die Menschen Wildäpfel, wilde Birnen, Holunderbeeren, wilde Süsskirschen, Beeren der Eberesche (Vogelbeeren), Schlehen, Wassernüsse, STARCH Thema: Ernährung und Landwirtschaft 21 Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Hagebutten, Eicheln und Bucheckern. Vermutlich wurden auch Blattpflanzen wie Ampfern, Pflanzenknospen, Wurzeln und zahlreiche Pilzarten verzehrt. Ob die Wildbeuter Pflanzen, Bäume und Sträucher zur Ertragsteigerung gezielt pflegten, steht hingegen offen. Jungsteinzeit (8000–4200 Jahre vor heute) Während des gesamten Neolithikums spielte der Anbau von verschiedenen Getreidesorten, Hülsenfrüchten und Ölpflanzen eine wichtige Rolle. Ergänzt wurde diese Grundnahrung durch wildwachsende Früchte, Beeren, Nüsse und Gemüse (beispielsweise Karotten, Feldkohl oder Bärlauch). Neben dem Ackerbau und der Viehzucht blieb die Jagd von Bedeutung. Im Durchschnitt stammten 10–35% des konsumierten Fleisches von Wildtieren. Ein wichtiges Nebenprodukt der Jagd war Hirschgeweih, welches man in grossen Mengen zu Geräten und Werkzeugteilen verarbeitete. Erlegt wurde das Wild mit Pfeil und Bogen sowie Speeren. Die Verwendung von Fallen ist zwar nicht belegt, gilt jedoch als höchstwahrscheinlich. Dem Fischfang dienten Angelruten, Harpunen und Netze. Als Haustiere hielt man Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine. Ihre Zähmung war bereits durch die frühesten Bauern im Nahen Osten erfolgt. Wenige Knochenfunde aus Siedlungen des 4. und vor allem des fortgeschrittenen 3. Jt. v. Chr. (Schnurkeramik) nähren eine kontrovers geführte Diskussion um die jungsteinzeitliche Domestikation des Pferdes. Zurzeit kann das Pferd erst ab der Bronzezeit sicher als Haustier nachgewiesen werden. Zumindest die Belege von Pferden vor 2600 v. Chr. resultieren nach aktuellem Forschungsstand aus der Bejagung kleiner Wildpferdpopulationen, die nach der Eiszeit in den Wäldern Zentraleuropas überlebten. Dazu passt, dass sie als gute Fleischlieferanten vor allem für jene Zeitabschnitte belegt sind, in denen die Jagd auf Grosswild zum Ausgleich landwirtschaftlicher Krisen allgemein forciert wurde. Vielen Archäozoologen und Archäozoologinnen scheint die Haltung von Pferden als Haustiere nach 2600 v. Chr. wahrscheinlich, beweisen konnten sie diese Vermutung bislang jedoch nicht. Da die bekannten Knochenfunde ausschliesslich zu erwachsenen Tieren gehören, gehen selbst die Befürworter der Haustier-Hypothese davon aus, dass keine eigentliche Pferdezucht betrieben wurde, sondern dass man sich auf die Einführung einzelner Tiere aus Osteuropa beschränkte. Mit Ausnahme des Schweins spielten die Haustiere nicht nur als Fleisch-, sondern auch als Milchlieferanten eine wichtige Rolle. Ab 2800 v. Chr. (Schnurkeramik-Kultur) scheinen die Schafe zudem als Wolllieferanten für die Textilherstellung an Bedeutung gewonnen zu haben. Im Winter wurde das Vieh mit Laub gefüttert, das man den Sommer und Herbst über im Wald gesammelt hatte. Für die Fütterung der Schweine legten die Bauern Vorräte von Eicheln und Bucheckern an. Die Äcker für den Anbau von Kulturpflanzen mussten in der Naturlandschaft aus dichtem Laubwald mühsam gerodet werden. Wahrscheinlich wurden alle verfügbaren Flächen bepflanzt, Wiesen im heutigen Sinn gab es noch nicht oder nur in geringem Ausmass. Deshalb spielte auch Heu als Winterfutter für die Haustiere noch keine oder zumindest keine bedeutende Rolle. 22 Thema: Ernährung und Landwirtschaft STARCH Neue Ernährungsbasis Objekte 17, 19 Die wichtigsten Kulturpflanzen der Jungsteinzeit. A. FURGER, C. FISCHER, M. HÖNEISEN, Die ersten Jahrtausende. Die Schweiz von den Anfängen bis zur Eisenzeit. Archäologie und Kulturgeschichte der Schweiz 1 (Zürich 1998), Abb. 111. Mit der Einführung von Ackerbau und Viehzucht änderte sich die Ernährung der Menschen grundlegend. Der Anbau von verschiedenen Getreidearten (Gerste, Nacktweizen, Einkorn und Emmer), Hülsenfrüchten (Erbsen und frühneolithische Linsen) sowie Ölpflanzen (Lein und Mohn) bildete fortan die Basis der Ernährung. Dabei kann angenommen werden, dass von Beginn des Schweizerischen Neolithikums an sowohl Sommer(wahrscheinlich Lein, Mohn und Erbsen) als auch Winterfrüchte (besonders Getreide, vor allem Weizen) ausgesät wurden. Ausser als Nahrungsmittel wurden verschiedene Pflanzen auch als Rohstoffe, etwa für die Herstellung von Textilien, verwendet. Getreide zeichnet sich durch einen hohen Ertrags- und Nährwert aus. Aus diesem Grund bildeten die verschiedenen Getreidesorten im Neolithikum den Hauptbestandteil der täglichen Nahrung. Die Bauern züchteten durch systematische Auslese zunehmend ertragreichere Sorten. Es kann eine phasenweise Bevorzugung bestimmter Getreidearten festgestellt werden. So kultivierte man zu Beginn der Jungsteinzeit vermehrt Nacktweizen, wohingegen am Ende Spelzweizen und Emmer zur ersten Wahl gehörten. Die Spezialisierung auf eine bestimmte Getreideart oder -sorte fand jedoch nicht statt. Gerste wurde während des gesamten Neolithikums häufig angebaut. Die Landwirtschaft der Bronzezeit zeichnete sich gegenüber der jungund spätneolithischen durch entscheidende Veränderungen aus. Zum Beispiel dominierte neu der Anbau von Dinkelweizen, Hirse und Hülsenfrüchten. Wahrscheinlich war man auch von einer Art Wanderfeldbau mit Brandrodung zu einer standorttreuen Umverteilungswirtschaft etwa mit Düngung der Felder (ähnlich dem heutigen Ackerbau) übergegangen. Diese Entwicklung könnte sich durchaus schon während des Endneolithikums (letzter Abschnitt des Neolithikums, Glockenbecher-Kultur) ereignet haben. Leider kennen wir die endneolithischen Verhältnisse aufgrund der Quellenlage jedoch zurzeit noch äusserst schlecht. Das geerntete Getreide wurde in grossen Keramiktöpfen aufbewahrt und erst unmittelbar vor dem Backen beziehungsweise Kochen mittels einfacher Steinmühlen gemahlen. Die häufigste Speise war in Keramiktöpfen zubereiteter Getreidebrei mit Fleisch oder Gemüse. Durch das Anlegen von Vorräten konnten Engpässe in der Nahrungsbeschaffung überbrückt werden. Allerdings bedingte dies eine umsichtige Planung mit den vorhandenen Ressourcen. STARCH Thema: Ernährung und Landwirtschaft 23 Ackerbau – ein neues Know-how Objekte 20, 25, 29 Die kultur- und mentalitätsgeschichtliche Bedeutung des Ackerbaus lag nicht zuletzt darin, dass er die Menschen zur Sesshaftigkeit zwang. Es entstanden Gehöfte beziehungsweise Dörfer. Erstmals seit seiner Entstehung veränderte der Mensch die Natur gravierend und nachhaltig. Erfolgreicher Ackerbau verlangte vertiefte Kenntnisse über Bodenverhältnisse, Anbauzeiten, die Dichte der Aussaat und die Notwendigkeit von Brachen. Er war sehr arbeitsintensiv und erforderte beinahe das ganze Jahr über Betreuung. Um in der Waldlandschaft Anbauflächen zu gewinnen, bediente man sich im Neolithikum der Brandrodung. Die nährstoffreiche Asche düngte den Boden, andere Arten der Düngung kannte man damals wahrscheinlich noch nicht. Jedenfalls scheinen sie nicht praktiziert worden zu sein. War die Erde nach einigen Ernten ausgelaugt, so mussten die Siedlungsstandorte gewechselt oder zumindest neue Felder gerodet werden. Gleichzeitig machte die Hitze den Boden keimfrei; die Samen von Konkurrenzpflanzen wurden für die Dauer einer Saison vernichtet. Im Folgejahr mussten die Unkräuter laufend ausgerissen werden, wollte man keine Ernteeinbussen in Kauf nehmen. Den brandgerodeten Boden lockerte man mit Hacken aus Hirschgeweih an Eschen- beziehungsweise Kernobstschäften. Auch störendes Wurzelwerk von Bäumen wurde auf diese Weise ausgegraben. Anschliessend zog man mit so genannten Furchenstöcken Saatrillen in den Boden. Die Verwendung einfacher Holzpflüge während des Neolithikums wird umstritten diskutiert. Erst aus der Bronzezeit kennt man die frühesten Belege. Die Ernte des reifen Getreides erfolgte mittels Sicheln oder Erntemessern aus Feuerstein. Ab dem 3. Jt. v. Chr. standen nachweislich Wagen zum Einfahren der Ernte zur Verfügung. Mit Dreschstöcken wurden die Getreidekörner aus den Spelzen geschlagen. Durch Worfeln (in den Wind werfen), trennte man die Getreidekörner von den Spelzen. Ob diese Arbeiten bereits auf dem Feld oder erst auf speziellen Dreschplätzen im Dorf erfolgten, steht bis heute offen. Sammelpflanzen für Notzeiten Das Sammeln von Nahrungsmitteln spielte auch im Neolithikum eine wichtige Rolle; insbesondere bei Missernten und für die Versorgung mit Vitaminen. Von grosser Bedeutung waren Haselnüsse, welche sich durch einen hohen Nährwert und gute Lagerfähigkeiten auszeichnen. Wild wachsende Früchte (Äpfel), Beeren (Himbeeren, Brombeeren, Schlehen, Hagebutten, Holunder) und Gemüse (u. a. Karotten, Federkohl und Bär- Die Getreidemühlen (Läufer und Mahlplatte) sind wichtige Hinweise auf die Getreideverarbeitung. B. HEIDE (Hg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Katalog zur Ausstellung (Mainz 2003), Abb. 20. 24 Thema: Ernährung und Landwirtschaft STARCH lauch) lieferten Vitamine. Pilze eigneten sich als Fleischersatz. Auch Heilpflanzen, Teekräuter und Gewürze standen den jungsteinzeitlichen Menschen in Hülle und Fülle zur Verfügung. Neben den Pflanzen sollte man andere Naturprodukte nicht vergessen, welche die Natur den Menschen schenkte. So etwa den Honig, der sich als Süssstoff verwenden liess. Nutztierhaltung der Jungsteinzeit Objekte 18, 29 Alles, was wir über junsteinzeitliche Nutztierhaltung wissen, verdanken wir Knochenabfällen, die in den Siedlungen zurückgeblieben sind. Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen lieferten demnach neben verschiedenen Rohstoffen (etwa Knochen, Fell oder Leder) vor allem Fleisch. Nach heutigem Kenntnisstand wurde Milchwirtschaft erst gegen Ende der Jungsteinzeit (ab 3000 v. Chr.) verstärkt betrieben. Vermehrte Knochenfunde von erwachsenen Muttertieren bei den Schafen und Kühen ab dieser Zeit belegen dies. Ausserdem dominieren unter den Knochen, die man in den jungsteinzeitlichen Siedlungen findet, solche fleischreicher Körperpartien. Die Archäozoologie schliesst daraus, dass die Tiere in grösserer Entfernung zu den Dörfern gehalten und dort auch geschlachtet wurden. In diesem Fall fragt sich allerdings, ob die Besitzer der Tiere überhaupt im Dorf lebten, denn es wäre für sie wesentlich einfacher gewesen, das Vieh zur Schlachtung ins Dorf zu führen, als das Fleisch dorthin zu tragen. Die Haustierhaltung in der Ostschweiz wurde unter dem Einfluss der donauländischen Kultur vom Rind geprägt. Im Gegensatz dazu treten in der Westschweiz, welche mehr durch den mediterranen Bereich beeinflusst wurde, vermehrt Schaf und Ziege auf. Gegen Ende der Jungsteinzeit (ab etwa 3200 v. Chr.) wurde in beiden Regionen die Schweinehaltung intensiviert. Bereits kurz vor 3000 v. Chr. wurden Rinder auch als Zugtiere eingesetzt. Darauf deuten Deformationen bestimmter Skelettteile hin. Aus diesem Zeitraum liegen denn auch die ersten mitteleuropäischen Funde von Wagenrädern vor. Die weiträumige Verteilung der wenigen Belege vom Federsee (D) bis an die Seen der Westschweiz zeigt, dass ihr Aufkommen kein punktuelles Ereignis war. Auf die mögliche Verwendung von Pflügen wurde im Zusammenhang mit dem Ackerbau bereits hingewiesen. Jagd und Fischfang Objekte 6, 21, 24 In klimatisch schlechten Zeiten wurden die Einbussen bei den Ernteerträgen des Kulturpflanzenanbaus durch die Intensivierung von Jagd, Fischfang und Sammeltätigkeiten kompensiert. Dieses Verhalten stellt eine besondere Eigenheit der jungsteinzeitlichen Wirtschaftsweise dar und ist unter heute existierenden Ackerbaugesellschaften einmalig. Es kann als Eigenheit der lang andauernden Übergangsphase zwischen ausschliesslich wildbeuterischer und produktiver Lebensweise betrachtet werden. Das Krisenmanagement der neolithischen Bevölkerung hat zeitweilig zu schweren Eingriffen in das Ökosystem geführt. Gelegentlich kam es zur Überjagung der Wildtierbestände in der Umgebung von Siedlungen. So lässt sich anhand von Knochenfunden feststellen, dass nach 3600 v. Chr. in einigen Regionen die Hirschpopulationen vorübergehend ausstar- STARCH Thema: Ernährung und Landwirtschaft 25 ben. Dies könnte übrigens erklären, weshalb im selben Zeitraum Geweihfutter als Zwischenstücke der Beilklingenschäftung für eine Weile verschwinden. Die Jagd galt vor allem Hirschen, Wildschweinen und Rehen. In minderem