Arbeitsblatt: Das akustische Phänomen des Schalls

Material-Details

In diesem ausführlichen Unterrichtsentwurf für 4. Klasse Sachunterricht mit allen Arbeitsblättern wird der Weg, den der Schall im Ohr nimmt, aufgezeigt und nachvollzogen.

Biologie

Anderes Thema

4. Schuljahr

18 Seiten

Statistik

32512

857

10

12.01.2009

Autor/in

kaef (Spitzname)

Land: Deutschland

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

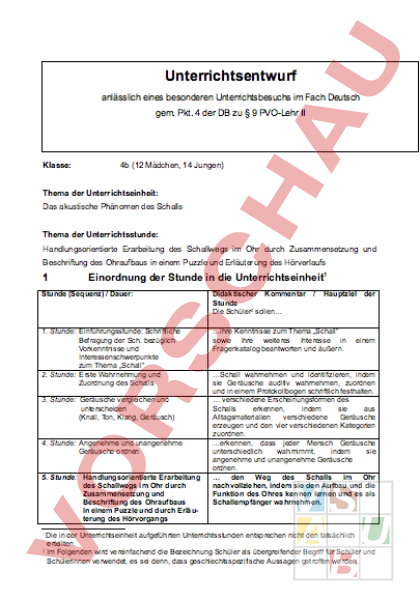

Unterrichtsentwurf anlässlich eines besonderen Unterrichtsbesuchs im Fach Deutsch gem. Pkt. 4 der DB zu § 9 PVO-Lehr II Klasse: 4b (12 Mädchen, 14 Jungen) Thema der Unterrichtseinheit: Das akustische Phänomen des Schalls Thema der Unterrichtsstunde: Handlungsorientierte Erarbeitung des Schallwegs im Ohr durch Zusammensetzung und Beschriftung des Ohraufbaus in einem Puzzle und Erläuterung des Hörverlaufs 1 Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit1 Stunde (Sequenz) Dauer: Didaktischer Kommentar Stunde Die Schüler2 sollen 1. Stunde: Einführungsstunde: Schriftliche Befragung der Sch. bezüglich Vorkenntnisse und Interessenschwerpunkte zum Thema „Schall 2. Stunde: Erste Wahrnehmung und Zuordnung des Schalls ihre Kenntnisse zum Thema „Schall sowie ihre weiteres Interesse in Fragenkatalog beantworten und äußern. 3. Stunde: Geräusche vergleichen und unterscheiden (Knall, Ton, Klang, Geräusch) 4. Stunde: Angenehme und unangenehme Geräusche ordnen 5. Stunde: Handlungsorientierte Erarbeitung des Schallwegs im Ohr durch Zusammensetzung und Beschriftung des Ohraufbaus in einem Puzzle und durch Erläuterung des Hörvorgangs Hauptziel der einem Schall wahrnehmen und identifizieren, indem sie Geräusche auditiv wahrnehmen, zuordnen und in einem Protokollbogen schriftlich festhalten. verschiedene Erscheinungsformen des Schalls erkennen, indem sie aus Alltagsmaterialien verschiedene Geräusche erzeugen und den vier verschiedenen Kategorien zuordnen. erkennen, dass jeder Mensch Geräusche unterschiedlich wahrnimmt, indem sie angenehme und unangenehme Geräusche ordnen. den Weg des Schalls im Ohr nachvollziehen, indem sie den Aufbau und die Funktion des Ohres kennen lernen und es als Schallempfänger wahrnehmen. Die in der Unterrichtseinheit aufgeführten Unterrichtsstunden entsprechen nicht den tatsächlich erteilten. 2 Im Folgenden wird vereinfachend die Bezeichnung Schüler als übergreifender Begriff für Schüler und Schülerinnen verwendet, es sei denn, dass geschlechtsspezifische Aussagen getroffen werden. 1 6. Stunde: Richtungshören: Warum hat der Mensch zwei Ohren? durch Versuche feststellen, wie der Schall von der Schallquelle an unser Ohr, den Schallempfänger gelangt. 7. Stunde: Anhand von Experimenten untersuchen wie hohe und tiefe Töne entstehen erfahren, dass die Tonhöhe von Länge, Größe, Masse und dem Spannungsstand des schwingenden Materials abhängig ist. 8. Stunde: Wie breitet sich der Schall aus? anhand von Versuchen erkennen, dass sich der Schall in festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen ausbreitet. (Arbeitsheft S. 71) 9. Stunde: Wie schnell breitet sich der Schall aus? 10. Stunde: Schall im Tierreich: Beispiele für Verständigung durch Schall im Tierreich finden (Wal, Fledermaus, Eule) 11. Stunde: Einfache Musikinstrumente selbst gebaut 2 Kompetenzen 2.1 Erwartete Endkompetenz erfahren, dass sich der Schall mit etwa 330 pro Sekunde ausbreitet, indem sie versuchen, sich mit Hilfe vorstellbarer Geschwindigkeiten von anderen Gegenständen von der Schnelligkeit des Schalls ein Bild zu machen. lernen, wie Tiere das Phänomen des Schalls im Tierreich nutzen, indem sie in Gruppenarbeit nähere Informationen über Wale, Fledermäuse und Eulen sammeln und auf Plakate ausstellen. aus Alltagsmaterialien einfache Musikinstrumente bauen. (Arbeitsheft S. 72) Die Schüler sollen das Phänomen des Schalls beschreiben und an Beispielen erklären können. 2.2 Erwartete Stundenkompetenzen Die Schüler sollen den Weg des Schalls im Ohr nachvollziehen, indem sie den Aufbau und die Funktion des Ohres kennen lernen und es als Schallempfänger wahrnehmen. 2.3 Kenntnisse und Fertigkeiten Die Schüler sollen sich auf das Thema „Hören einstimmen, indem sie sich spontan zu den Begriffen äußern. (FLZ 1) den Hörverlauf im Ohr nachempfinden, indem sie versuchen, eigene Vermutungen zu äußern und die Wortkarten in eine mögliche Reihenfolge zu bringen. (FLZ 2) den Weg des Schalls nachvollziehen, indem sie den Aufbau des Ohrs in einem Puzzle zusammenfügen und mit den Begriffen von der Tafel beschriften. (FLZ 3) erste Ansätze für den Hörverlauf entwickeln. (FLZ 4) ihre Kenntnisse bezüglich des Hörverlaufs vertiefen, indem sie die Puzzleteile an der Tafel zusammenfügen und die Wortkarten in der Skizze an die richtige Position setzen sowie 2 den Weg des Schalls im Ohr erläutern. (FLZ 5,6) 3 Anmerkungen zur Lerngruppe (Bedingungsanalyse) 3.1 Rahmenbedingungen Im 1. Quartal meines Referendariats begleitete ich in dieser Klasse einmal in der Woche den Unterricht meiner Fachlehrerin. Seit vvvv unterrichte ich sie eigenverantwortlich. Die Klasse 4b setzt sich aus 26 Schülern (12 Mädchen und 14 Jungen) zusammen. Im Stundenplan der Klasse sind wöchentlich vier Stunden Sachunterricht enthalten. Vom n-n erteile ich voraussichtlich betreuten Unterricht in dieser Klasse. 3.2 Lernausgangslage 3.2.1 Fachliche Lernvoraussetzungen Beim Einstieg in das Thema „Schall erhielten die Schüler die Frage: „Was fällt dir bei dem Begriff „Schall ein? Die Jungen verbanden mit dem Begriff in erster Linie die Verständigung im Tierreich (z. B. bei den Walen oder Fledermäusen) sowie die Schallgeschwindigkeit der Flugzeuge und Raketen und die Schallmauer. Aus dem alltäglichen Bereich nannten sie Schall in Verbindung mit Musikinstrumenten und der Stimme. Die Mädchen dagegen bezogen den Begriff eher auf alltägliche Themen wie Reden (Stimme), Musik bzw. Musikinstrumente. Nur einige erwähnten die Verständigung im Tierreich. Das Ohr wurde nur von genannt. Der Schall als solches wurde im Rahmen der Themen „Fliegen und „Wale innerhalb des Unterrichts angesprochen. Durch die bisherigen Stunden lernten die Schüler, dass es verschiedene Erscheinungsformen des Schalls gibt (Knall, Ton, Klang, Geräusche). Sie nahmen diese unterschiedlich wahr (angenehm und unangenehm). Außerdem erfuhren sie, dass Schall durch schwingende Körper verursacht wird. Im Unterricht fiel bereits mehrmals der Begriff „Schallwellen und „Schwingungen. 3.2.2 Soziale und methodische Lernvoraussetzungen Es handelt sich bei der Klasse 4 um eine überwiegend interessierte und kreative Lerngruppe. Die Schüler haben überwiegend ein gutes Sozial- und Arbeitsverhalten. Ich habe mit ihnen in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit gearbeitet. Weitere Lernvoraussetzungen können der Tabelle in Kapitel 3.2.3 entnommen werden. 3.2.3 Individuelle Lernvoraussetzungen Arbeits- Sozial- Kenntnisse Zielorien- Partner- Konse- 3 Verhalten verhalten über das Thema „Schall tiertes Problemlösen arbeit quenzen3 Hilfe d. L. Hilfe d. L. n. e.4 D5 A/B B/C Hilfe d. L. Hilfe d. L. n. e. Hilfe d. L. Hilfe d. L. Die Sch., die Hilfestellung durch die Lehrkraft erhalten, bekommen gleichzeitig noch eine vorbereitete A3-Unterlage für das Puzzle. (siehe didaktische Reduktion Kap. 5.7 bzw. Anhang) 4 N. e.: nicht erfasst. 3 5 4 n. e. Die Leistungen/Fähigkeiten entsprechen: - den Anforderungen in besonderem Maße - den Anforderungen im vollem Umfang - insgesamt den Anforderungen - den Anforderungen mit Einschränkungen - den Anforderungen noch nicht 4 Sachanalyse 4.1 Der Schall „Alle Eindrücke, die mit dem Gehör wahrnehmbar sind6, bezeichnet man als Schall. Der Schall wird von einer Schallquelle erzeugt, breitet sich über einen Schallträger aus und gelangt an unser Ohr, den Schallempfänger. 4.2 Das Hören Damit man den Verlauf des Hörens nachvollziehen kann, ist es wichtig, den Aufbau und die Funktion des Ohrs zu kennen. Der Bereich, der üblicherweise als „Ohr bezeichnet wird, ist in der Regel die Ohrmuschel. Diese ist nur ein kleiner Teil des Hörorgans.7 Das Ohr besteht aus drei Bereichen: Das Außenohr, das Mittelohr und das Innenohr. Das Außenohr umfasst die Ohrmuschel, den Gehörgang und das Trommelfell. Das Mittelohr beinhaltet drei Ohrknöchelchen (Hammer, Amboss und Steigbügel). Zum Innenohr gehören die Schnecke und die kleinen Hörsinneszellen. 8 Die Ohrmuscheln fangen die Schallwellen auf, bündeln sie und führen sie zum Gehörgang. Diese leitet sie weiter zum Trommelfell, das dadurch in Schwingungen versetzt wird. Innen am Trommelfell schließt ein Gehörknöchelchen (der Hammer) an, das mit weiteren zwei anderen (Amboss und Steigbügel) verbunden ist. Das letzte Ohrknöchelchen gibt die Schwingungen an das Innenohr, vor allem an die Schnecke weiter. Das Innenohr ist mit Flüssigkeit gefüllt. Durch das Drücken des Steigbügels auf ein ovales Fenster im Innerohr, wird die Flüssigkeit durch die Schallschwingungen in Bewegung gesetzt.9 „Das Innenohr enthält die Schnecke. Hier werden die Schwingungen von kleinen Hörsinneszellen aufgenommen und in Signale umgewandelt. Die Signale werden über den Hörnerv in das Gehirn geleitet.10 Erst hier wird das Hören bewusst. 6 Aulke, Gudrun u. a.: Bausteine Sachunterricht 4 Nord. Kommentare und Kopiervorlagen. Braunschweig: Diesterweg 2005. S. 202. 7 Vgl. Köthe, Dr. Rainer: Was ist was? Band 28. Akustik. Nürnberg: Tessloff 2006. S. 16. 8 Vgl. Landsberg-Becher, Johann- Wolfgang, Kerstin Ehrhardt u. a.: Lärm und Gesundheit. Materialien für die Grundschule (1. – 4. Klasse). Hrsg. von der Bundeszentral für gesundheitliche Aufklärung. 1. Auflage: Köln 2001?. S. 20. 9 Vgl. ebd. Aulke, Gudrun u. a. S. 16f. 10 Landsberg-Becher, Johann- Wolfgang, Kerstin Ehrhardt u. a. S. 99. 5 5 Didaktische Analyse 5.1 Legitimierung des Themas Allgemein: Das Hören bzw. die Wahrnehmung von Schall spielt im Alltag aller Menschen sowie auch anderer Lebewesen eine bedeutende Rolle. Ohne Hörsinn gebe es Probleme in der Verständigung (die Sprache) und in der Wahrnehmung von Umweltgeräuschen (Verkehr, Musik, Rauschen und Plätschern von Wasser, Singen der Vögel usw.). Für die Verständigung hätte man sich etwas anderes ausdenken müssen. Der Aspekt der Verständigung lässt sich auch auf das Tierreich beziehen (z. B. Wale, Elefanten). Auch bei der Nahrungssuche gebe es Probleme, wenn der Hörsinn fehlen würde. Gleichzeitig dient er den Tieren als Warnung vor Feinde. Im Kerncurriculum: Die vorher beschriebene Unterrichtsstunde lässt sich innerhalb des Kerncurriculums für die Grundschule in die Perspektive „Natur einordnen. Die hier angestrebten Kompetenzen nach dem Besuch des 4. Schuljahrs sind: „Die Schülerinnen und Schüler können ausgewählte Naturphänomene beschreiben und beispielhaft erklären.11 Schall wird dabei als „Phänomen der unbelebten Natur12 bezeichnet. Das Hören bietet sich dabei als Beispiel an, indem das Ohr als Schallempfänger fungiert (siehe Kapitel 4 – Sachanalyse). 5.2 Begründung der Aufgabenstellung Im Verlauf meines eigenverantwortlichen Unterrichts in der Klasse 4b stellte ich fest, dass viele Schüler Probleme damit haben, von vorher durchgeführten Versuchen auf bestimmte sachliche Aspekte zu schließen. Daher hielt ich es für sinnvoll, das Hören als ein Beispiel für Schall zu wählen und es danach durch einige Versuche zu vertiefen. Durch die Festigung des Hörverlaufs erwarte ich, dass die Schüler dann weitere Teilphänomene des Schalls in der Praxis effektiver umsetzen und verstehen. 5.3 Bedeutsamkeit Schülerbezug: 11 12 Kerncurriculum für die Grundschule Schuljahrgänge 1 – 4, Sachunterricht; 2006. S. 25. Ebd. S. 25. 6 Im Rahmen einiger Unterrichtsthemen (z. B. „Fliegen oder „Wale) wurde das Thema „Schall am Rande immer wieder thematisiert. Das Thema „Hören würde voraussichtlich eher im Mittelpunkt stehen, wenn man sich mehr mit der Lärmprävention bzw. mit Lärm beschäftigen würde. Einerseits kann das Hören angenehme Erscheinungsformen aufweisen (z. B. Musikhören aus dem Radio, CD-Player, MP3-Player usw.). Andererseits können durch zuviel Lärm Beschwerden auftreten (laute Musik in Diskotheken, Schullärm, usw.). Speziell für die Entwicklungspsychologie gilt, dass ein Baby schon etwa vier Monate vor der Geburt Geräusche im Mutterleib wahrnehmen kann, weil dann seine Ohren ausgebildet sind.13 Gesellschaftsbezug: Auch im Bezug auf die Gesellschaft spielt das Hören in Verbindung mit der Lärmprävention eine bedeutende Rolle. Lärm wird nicht nur in Verbindung mit Verkehr und Erwerbsleben sondern bereits auch im Freizeitbereich (in Diskotheken oder in Fitnesscentern) unbewusst akzeptiert. Zukunftsbezug: Die Natur nutzt den Schall bereits seit vielen Jahrmillionen. Mit der Technik ist es gelungen, ein Phänomen wie den Schall näher zu entdecken und für die Menschheit zu nutzen. Gerade hier liegt der Bezug zur Zukunft. Technik hat sich bei der Wiedergabe der menschlichen Stimme vom Grammophon zum MP3-Player entwickelt. Auch hier wird immer wieder eine weitere Entwicklung stattfinden. 5.4 Zugänglichkeit „Der Hörvorgang ist ein komplexer Vorgang, dessen Verständnis Schülerinnen/Schülern der Grundschule oft noch Schwierigkeiten bereitet.14 Durch das Vorwissen, dass Schall durch schwingende Körper verursacht wird, wird vorausgesetzt, dass die Schüler den Sachverhalt auf den Hörvorgang beziehen können. Im Ohr geschieht das gleiche, wenn die gebündelten Schallwellen auf das Trommelfell treffen, es zum Schwingen bringen und die Schwingungen über das Mittelohr in die Schnecke übertragen. Ein Problem besteht darin, den Schülern zu erklären, dass im Hörorgan die Schwingungen von kleinen Hörsinneszellen aufgenommen und in Signale umgewandelt werden. Die dann über den Hörnerv in das Gehirn weitergeleitet werden. Als Beispiel könnte man den Dynamo am Fahrrad anführen. Ein ähnlicher Vorgang läuft in der Schnecke ab.15 Vgl. Köthe, Dr. Rainer: Was ist was? Band 28. Akustik. S. 16. Landsberg-Becher, Johann- Wolfgang, Kerstin Ehrhardt u. a.: Lärm und Gesundheit. S. 98. 15 Vgl. Landsberg-Becher, Johann- Wolfgang, Kerstin Ehrhardt u. a.: Lärm und Gesundheit. S. 98. 13 14 7 5.5 Ergiebigkeit Den klar und einfach strukturierten Stundenverlaufsplan halte ich für gerechtfertigt, weil er den Schülern einen transparenten Einblick in den Hörverlauf bietet und sie eine Basis für die Weiterarbeit zum Thema „Schall haben. Aufbauend auf diesen Vorgang erwarte ich, dass sie die Versuche zur Ausbreitung des Schalls in der Luft besser verstehen. 5.6 Grundlegende sachunterrichtsdidaktische Aspekte Dieser Themenbereich lässt sich auch in andere Bereiche wie Gesundheitserziehung oder Umwelterziehung einbringen. Diese beziehen z. B. den Bereich der Lärmprävention mit ein. Im Fach Sachunterricht ist der Schall als solches eher ein naturwissenschaftliches Phänomen, speziell in der Physik. „Eine Schwingung bei einer bestimmten Frequenz nennt man in der Physik einen Ton.16 5.7 Didaktische Reduktion Um den Schülern das Ziel dieser Unterrichtsstunde zu ermöglichen und einen Lernzuwachs herbeizuführen, ist eine Vereinfachung bzw. Reduktion der Sache erforderlich. Aus meiner Sicht reicht es für eine 4. Grundschulklasse aus, wenn sie die acht Begriffe Ohrmuschel, Gehörgang, Trommelfell, Hammer, Amboss, Steigbügel, Schnecke und Hörsinneszellen kennen. Gleichzeitig sollten sie über diese Begriffe den Weg des Schalls im Ohr erläutern können. Kenntnisse der Begriffe wie Paukenhöhle, Ohrtrompete (Eustachische Röhre) usw. sind zu fachspezifisch und werden nicht vorausgesetzt. Die lernschwächeren Schüler erhalten eine DIN A3-Unterlage, auf der die Ohrknöchelchen bereits angedeutet sind (qualitative Differenzierung). Außerdem steht die Lehrkraft bei eventuellen Fragen zur Verfügung. Ich erwarte, dass die lernschwächeren Schüler dieses Lernziel erreichen. Bei den lernstärkeren Schülern setze ich voraus, dass sie durch den Zusammenbau des Puzzles erste Ansätze für den Weg des Schalls durch das Ohr erkennen, die sie dann in der Ergebnissicherung ergänzen sollen. 6 Methodische Analyse Einstieg Der Einstieg in die Unterrichtsstunde erfolgt über einen „stillen Impuls. Ich bringe eine Wortkarte mit dem Begriff „Schnecke an die Tafel an und blase anschließend in die Flöte. Damit die Spannung bleibt, werde ich zunächst nach und nach die Begriffe „Steigbügel, „Amboss und „Hammer ungeordnet an die Tafel befestigen. Danach werde ich erneut einen 16 Ebd. S. 18. 8 Flötenton erzeugen. Alternativ hätte ich auch eine Triangel oder eine Handtrommel verwenden können. Allerdings kennen die Schüler die Triangel als Zeichen für „Ruhe. Die Handtrommel hätte sie vermuten lassen, dass ich ein Musikinstrument mit ihnen bauen will. Danach werde ich erst die restlichen Wortkarten ungeordnet befestigen. Ich erwarte, dass die Sch. durch die Worte mit dem Begriff „Trommelfell auf das Ohr bzw. das Hören als Thema stoßen. Hinführung Zu Beginn der Hinführungsphase werde ich erneut in die Flöte blasen und einen Augenblick warten. Wenn die Schüler keine Vermutungen äußern, werde ich fragen: „Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn der Ton auf euer Ohr trifft? Ich erwarte, dass einige leistungsstarke Schüler Vorkenntnisse äußern werden. Damit die Schüler selbständig einen Lernzuwachs erzielen, werde bei der anschließenden möglichen Anordnung der Reihenfolge der Wortkarten nur auf das Äußere des Ohres hinweisen. Erarbeitung Damit keine weiteren Fragen gestellt werden, lasse ich den Arbeitsauftrag durch einen Schüler wiederholen. Während der Erarbeitungsphase wird der Arbeitsauftrag zusätzlich auf einem Plakat visualisiert. In der Arbeitsphase sollen die Schüler das Puzzle nur zusammensetzen aber nicht aufkleben, sowie die Begriffe mit Bleistift eintragen. So können sie nach der Ergebnissicherung ihre Fehler noch berichtigen. Damit die lernschwächeren Schüler einen Lernzuwachs erzielen, werden auf der DIN A3-Unterlage bereits einige Teile des Ohres vorgegeben. Außerdem erhalten sie Hilfestellung durch die Lehrkraft. Danach sollen vor allem die lernstärkeren Schüler erste Ansätze für den Weg des Schalls im Ohr entwickeln. Ergebnissicherung Während der Ergebnissicherung sitzen die Schüler der Klasse 4 in einem Lernhalbkreis. Ich habe mich in dieser Phase für den Lernhalbkreis entschieden, weil er erfahrungsgemäß die Aufmerksamkeit der Schüler auf den Unterrichtsgegenstand lenkt und eine angenehme Gesprächsatmosphäre bewirkt. Alternativ wäre die Umsetzung des Hörvorgangs in einem szenischen Spiel vorstellbar gewesen. Auf diese Methode habe ich verzichtet, weil ich erfahrungsgemäß weiß, dass die Schüler dies lange nicht geübt haben. Außerdem befürchte ich nach den Zeugnisferien mit einer starken Unruhe unter den Schülern. Damit die Schüler für ihre Arbeitsaufgabe einen visuellen Vergleich haben, setzen sie das Ohr als Puzzle an der Tafel noch mal zusammen. Durch die Anordnung der Wortkarten in der richtigen 9 Reihenfolge erhalten die Schüler erneut einen Überblick über den Weg, den der Schall im Ohr nimmt. Gleichzeitig können sie ihn besser erläutern und verinnerlichen. Dadurch, dass die Ergebnissicherung nicht lange dauert, haben die Schüler die Möglichkeit, ihre Fehler im Puzzle zu berichtigen und die Beschriftung zu kontrollieren. Ein Arbeitsblatt als Hausaufgabe soll ihre Kenntnisse vertiefen. 10 7 Verlaufsplanung Zeit Phase Lernsituation Ca.2 Minuten Ca.5 Minuten Einstieg FLZ 1 Begrüßung, Vorstellen des Besuchs L.17 befestigt zuerst die Wortkarte „Schnecke an die Tafel. Danach bläst sie in die Blockflöte. Schüler äußern sich spontan. Weiterer Impuls: Es folgen danach weitere Wortkarten in ungeordneter Reihenfolge (Steigbügel, Amboss, Hammer). Erneut bläst L. in die C-Flöte. Als weiterer Impuls folgen Trommelfell, Gehörgang, Ohrmuschel und Hörsinneszellen. Sch.18 stellen bezüglich des Themas weitere Vermutungen an. L. schreibt das Thema „Das Hören – der Weg des Schalls im Ohr an die Tafel L. bläst erneut in die C-Flöte und wartet ab. Sch. äußern evtl. Vermutungen. L. fragt: „Ich habe in die Flöte geblasen. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn der Ton auf euer Ohr trifft? Sch. äußern sich spontan. L. fragt die Schüler: „Wie kann das Hören eurer Meinung nach ablaufen? Sch. stellen weitere Vermutungen an und befestigen Wortkarten in einer möglichen Reihenfolge. L. gibt nur Hinweise für das Äußere des Ohres. L. erläutert den Arbeitsauftrag: „Ihr sollt jetzt in Einzel- oder Partnerarbeit den Aufbau des Ohrs in einem Puzzle zusammenlegen, aber noch nicht aufkleben. Danach sollt ihr die Begriffe von der Tafel mit Bleistift auf bzw. an die Teile eures Puzzles schreiben. Überlegt, ob die Reihenfolge, die wir an der Tafel haben, stimmt. Die DIN 3 Blätter werden von mir verteilt. Die Umschläge mit den Puzzleteilen verteilen drei Schüler. L. lässt Arbeitsauftrag durch Sch. wiederholen. Die Sch. erledigen den Arbeitsauftrag. Ca. 8 Minuten Hinführung FLZ 2 Ca.15 Minuten Erarbeitung FLZ 3,4 17 18 Sozialform Medien Klassenverband Lehrervortrag Stiller Impuls Schülervortrag Weitere Impulse Begrüßungslied Tafel 8 Wortkarten Begriffen C-Flöte s. Anhang 2 Schülervortrag Lehrervortrag Klassenverband Gelenktes Unterrichtsgespräch Tafel C-Flöte 8 Wortkarten Begriffen s. Anhang 2 mit mit Gelenktes Unterrichtsgespräch EinzelPartnerarbeit bzw. Arbeitsblätter DIN A3 für Puzzle als Unterlage, Puzzleteile, Stifte Arbeitsauftrag auf Plakat (zur Visualisierung) s. Anhang 3 6 L. Lehramtsanwärterin Sch. Schüler 11 Ca. 10 Minuten Ergebnissicherung FLZ 5,6 Ca. 5 Minuten Abschluss L. bittet die Sch. im Lernhalbkreis vor die Tafel. L. öffnet die Tafel. Hier erscheint das Ohr in Puzzleteile. Die Sch. setzen die Puzzleteile zusammen. Die Sch. befestigen die Wortkarten aus dem Einstieg auf die Skizze des Ohres. L. fragt: „Habt ihr herausgefunden, welchen Weg der Schall im Ohr nimmt? Sch. erklären und L. ergänzt bei Bedarf. L. bittet die Sch. auf ihre Plätze zurückzukehren, ihre Puzzles zu berichtigen und aufzukleben. Sch. schreiben ihre Hausaufgaben auf und erhalten Anweisungen für die nächste Stunde. Lernhalbkreis Schülervortrag Einzelarbeit Tafel (s. Anhang 7) Puzzleteile vom Inneren eines Ohrs 8 Wortkarten aus Einstieg Kleber Arbeitsblatt mit Skizze des Ohrs und einem Text s. Anhang 8 12 8 Literatur Aulke, Gudrun u. a.: Bausteine Sachunterricht 4 Nord. Kommentare und Kopiervorlagen. Braunschweig: Diesterweg 2005. Die Grundschulzeitschrift, Material: Klingen und Schwingen. Experimente zu akustischen Phänomen. Heft 139/2000. Kaufmann, Joe: Mein erstes Buch vom Körper. Ravensburg: Maier 1975. Kerncurriculum für die Grundschule Schuljahrgänge 1 – 4, Sachunterricht; 2006. Köthe, Dr. Rainer: Was ist was? Band 28. Akustik. Nürnberg: Tessloff 2006. Landsberg-Becher, Johann- Wolfgang, Kerstin Ehrhardt u. a.: Lärm und Gesundheit. Materialien für die Grundschule (1. – 4. Klasse). Hrsg. von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 1. Auflage: Köln 2001. 9 Anhang Anhangverzeichnis Anhang 1 Sitzplan Klasse 4b Anhang 2 Geplantes Tafelbild für Einstieg Anhang 3 Puzzle für Arbeitsauftrag Anhang 4 DIN A3-Unterlage für Puzzle der lernstärkeren Schüler Anhang 5 DIN A3-Unterlage für Puzzle der lernschwächeren Schüler Anhang 6 Arbeitsauftrag für die Erarbeitungsphase (auf dem Plakat) Anhang 7 Geplantes Tafelbild für Ergebnissicherung Anhang 8 Arbeitsblatt für die Hausaufgabe 13 Regale e a e Lehrerpult c r n e s e b ä k a e a e e a e Leseeck Leseeck c r n Computer Fensterbänke Anhang 2 Geplantes Tafelbild für Einstieg Anhang 2: Geplantes Tafelbild für Einstieg 14 Äußere Tafelseiten Wortkarten für den Einstieg (ungeordnet) Schnecke Das Hören der Weg des Schalls im Ohr Steigbügel Hörsinneszellen Amboss Hier sollen die Schüler die mögliche Reihenfolge der Wortkarten in der Hinführungsphase anheften. Gehörgang Ohrmuschel Trommelfell Hammer 15 Anhang 3: Puzzle für Arbeitsauftrag (in DIN A4- Format) 16 Anhang 4: Überschrift Anhang 5 DIN A3-Unterlage für Puzzle der lernstärkeren Schüler A3 Unterlage für Puzzle der lernschwächeren Schüler Puzzle Anhang 5: Überschrift DIN A3-Unterlage für Puzzle der lernschwächeren Schüler Puzzle 3 Teile des Puzzles werden für die lernschwächeren Schüler vorgegeben (z. B. Hammer, Amboss, Steigbügel) Anhang 6: Arbeitsauftrag für die Erarbeitungsphase (auf dem Plakat) 17 (Er wird nach der Hinführungsphase auf der linken äußeren Tafel befestigt, weil sich die mögliche Anordnung der Wortkarten für den Ohraufbau auf der rechten äußeren Tafel befindet) Arbeitsauftrag 1. Ergänze die Überschrift! 2. Lege die Puzzleteile des Ohres in die richtige Reihenfolge zusammen! Achtung: Noch nicht kleben! Wortkarten 3. Beschrifte das Puzzle mit den Begriffen von der Tafel! (mit Bleistift) 4. Überlege, welchen Weg der Schall im Ohr nimmt! Was passiert dabei? 18 Anhang 7: Geplantes Tafelbild für die Ergebnissicherung (In der Mitte im inneren Teil der Tafel) Das Hören – Der Weg des Schalls im Ohr Das Puzzle vom Arbeitsauftrag wird noch mal zum Vergleich für die Schüler zusammengesetzt. Anschließend werden die Wortkarten aus dem Einstieg bzw. der Hinführungsphase an die richtige Position in der Skizze befestigt. 19 Anhang 8: Arbeitsblatt für die Hausaufgabe19 Klasse 4b Hausaufgabe Das Hören – der Weg des Schalls im Ohr Beschrifte die Zeichnung mit Hilfe des Textes! Wie wir hören Am Ohr können wir drei Bereiche unterscheiden: das Außenohr, das Mittelohr und das Innenohr. Die Ohrmuschel, der Gehörgang und das Trommelfell bilden das Außenohr. Die Schwingungen, die von einer Schallquelle ausgehen, werden von der Ohrmuschel aufgefangen (wie in einem Trichter) und durch den Gehörgang zum Trommelfell geleitet. Das Trommelfell beginnt nun zu schwingen. Die Schwingungen werden auf die drei Ohrknöchelchen im Mittelohr (Hammer, Amboss, Steigbügel) übertragen. Das letzte Ohrknöchelchen gibt die Schwingungen an das Innenohr weiter. Das Innenohr enthält die Schnecke, unser eigentliches Hörorgan. Im Hörorgan werden die Schwingungen von kleinen Hörsinneszellen (mit den Sinneshärchen) aufgenommen und in Signale umgewandelt. Die Signale werden über den Hörnerv in das Gehirn geleitet. Erst hier werden sie uns bewusst. Wir hören. 19 Landsberg-Becher, Johann- Wolfgang, Kerstin Ehrhardt u. a.: Lärm und Gesundheit. Materialien für die Grundschule (1. – 4. Klasse). Hrsg. von der Bundeszentral für gesundheitliche Aufklärung. 1. Auflage: Köln 2001?. S. 99. 20